От машины к уму… или от ума к машине?

Глава из книги Поля Косса «Кибернетика», Москва, 1958 год.

При нашем изучении роботов, «моделей», «электронного мозга» мы до сих пор занимали решительно «бихевиористскую» позицию [состоящую в том, что поведение отмечается и сравнивается без всякого обращения к интроспекции]. Как и авторы, на работы которых мы ссылаемся, мы уклонились от узловой проблемы сознания [Здесь мы понимаем это слово в широком смысле, который заключает в себе сразу сознание «непосредственное» (способность постигать некоторый внутренний или внешний объект) и сознание «рефлективное», «с помощью которого человек воспринимает, что он воспринимает, познаёт, что он познаёт, мыслит, что он мыслит, и обдумывает мысль» (Валенсен). Это сознание, согласно концепции Бергсона, существует только во времени, поскольку оно является памятью и предвосхищением свободы. Оно является также выбором и свободой].

Пора теперь её рассмотреть. Однако, прежде чем это делать, прежде чем исследовать, изменяет ли её вмешательство суждение, которое можно вынести о кибернетике, нам ещё нужно спросить, всегда ли сами кибернетики строго придерживались позиции свидетелей, как этого требует (по крайней мере в теории) психология поведения.

По-видимому, это далеко не так. Чтобы убедиться в этом, достаточно констатировать, с каким рвением многие из них пустились в экстраполяции, сильно окрашенные метафизикой.

Метафизическая экстраполяция

В своём «Design for a brain» Эшби писал по поводу возможного развития своего гомеостата: «Синтетический мозг должен сам развивать собственное уменье и не должен быть простым попугаем [но синтетический мозг не был построен.]. Робот – игрок в шахматы, построенный по принципу гомеостата [но он не построен.], – был бы способен играть с уменьем, далеко превосходящим уменье своего конструктора... Синтетический мозг должен суметь победить своего собственного конструктора, и это достижение предвидится».

В другом месте он пишет (если верить А. Гасто), что достаточно было бы умножить число элементов гомеостата, чтобы тот смог накоптить долговременные адаптации и приобрести долговременную память, так же как и некоторое сознание. Во время Парижского конгресса (1951) на возражение, что гомеостат ищет своё решение наудачу, без всякой логики, он ответил: «Докажите мне, что человеческий мозг не действует так же» [Анонсированный Эшби «мультистат», не считая его замечательного богатства комбинаций, не будет, без сомнения, способен на большее. Позволительно даже спросить, будет ли он ввиду самого этого богатства пригодным для использования. В самом деле, Шеннон замечает (вслед за самим Эшби). «Время, необходимое для нахождения устойчивого решения, возрастает более или менее экспоненциально с числом степеней свободы. При наличии всего лишь двадцати степеней свободы стабилизация системы потребовала бы времени, равного продолжительности нескольких жизней. Попытки преодолеть эту трудность ведут к довольно сложным мысленным конструкциям, и даже настолько сложным, что становится чрезвычайно трудно решить, в какой степени корректным было бы их функционирование, если их материализовать. Наши математические средства недостаточно изощрены для таких проблем, и была бы в высокой степени желательной более продвинутая экспериментальная работа»].

Конечно, можно было бы видеть в этих парадоксальных утверждениях просто остроумный выпад англичанина, обладающего юмором. Но и другие кажутся охваченными тем же благоговейным головокружением от вычислительных машин и их возможного «потомства». Распространяется мысль, что возможна полная механизация мышления. То обстоятельство, что Л. Куфиньяль дал одной из своих работ название «Думающие машины», доказывает это.

«Думающие машины»

Л. Куфиньяль постарался очень ясно сформулировать, в каких случаях, по его мнению, машина может быть названа «думающей».

«Если согласиться, что машина, чтобы быть таковой, должна заменять человека в какой-либо области его деятельности, то мы будем располагать простым и точным критерием для определения, в чём именно и до какой степени машина может быть «думающей». Достаточно проанализировать операции, выполняемые человеком при осуществлении некоторой работы интеллектуального порядка, и посмотреть, какие из этих операций могут быть выполнены посредством частей машин, то есть образуют механические функции».

Таким образом, по мнению Л. Куфиньяля, с момента, когда машина способна осуществить одну из операций – сколь бы незначительной она ни была, – которую может осуществить человеческий ум, она может быть названа «думающей».

Чтобы судить о критерии, который нам таким образом предложен, проще всего привести пример. Каждому известно естественное явление исчезающих фонтанов. Подземный резервуар, регулярно питаемый источником с постоянным поступлением воды, сообщается с внешним миром посредством трубопровода в форме опрокинутой буквы U, который образует сифон. Когда уровень воды в пещере достигает некоторого порога, сифон приводится в действие – и источник бьёт. Он бьёт до тех пор, пока вода в резервуаре не опустится ниже уровня внутреннего отверстия сифона. В этот момент система перестаёт действовать и фонтанирование прекращается. Затем резервуар начинает наполняться снова, и цикл возобновляется. Так источник фонтанирует или прекращает фонтанирование через совершенно правильные интервалы времени.

Легко построить при помощи какого-нибудь резервуара, водопроводного крана и выводящей трубы в форме опрокинутой буквы U «уменьшенную модель» исчезающего фонтана.

Располагая же необходимыми числовыми данными (поступление воды через водопроводную трубу, количество воды, содержащейся в резервуаре между уровнем приведения в действие и уровнем прекращения действия сифона, скорость истечения воды через сифон), кандидат на свидетельство об окончании школы способен, путём рассуждения и вычисления, определить, какой должна быть периодичность цикла: сколько времени отделяет одно появление воды от следующего; сколько времени длится каждое извержение.

Приложим теперь критерий, принятый Л. Куфиньялем. Если мы хотим узнать, в каком ритме действует наша модель, мы располагаем двумя средствами.

С одной стороны, наш вычислитель способен указать нам путём вычисления, следовательно путём мысленной операции, ритм явления; с другой стороны, машина, образованная резервуаром и сифоном, даёт нам те же сведения с такой же точностью, демонстрируя последовательно извержение и иссякание фонтана. Согласно Л. Куфиньялю, мы вправе, следовательно, квалифицировать эту машину как «думающую машину».

А это заключение абсурдно. И если нас привели к нему изложенные выше критерии, то несомненно, что эти критерии не учитывают всех сторон проблемы. Действительно, Л. Куфиньяль пренебрёг двумя существенными понятиями. Одним, которое мы приводим только на минуту, откладывая на дальнейшее его развитие: наш вычислитель сознаёт механизм, посредством которого он узнаёт ритм фонтана и передаёт это знание нам. Машина резервуар-сифон не сознаёт механизма, посредством которого она передаёт нам знание того же ритма.

Другим, которое мы собираемся теперь развить: среди интеллектуальных действий – даже сознательных – есть чисто автоматические и есть не являющиеся таковыми. Машина может заменять ум только при первых.

То, что может воспроизвести машина.

Умственный автоматизм

Одно и то же слово, смотря по обстоятельствам, заставившим его произнести, передаёт интеллектуальную деятельность весьма различных уровней. Возьмём слово «нет». Мне объявляют неправдоподобную новость, я отвечаю «нет», сознательно, но без размышления. Здесь отрицание передаёт элементарную мысль, сознательную, но не продуманную.

Я – присяжный уголовного суда. На вопрос: «Виновен ли обвиняемый?» – я отвечаю «нет». Я это делаю после всего размышления, на которое я способен. Это – ценное суждение, основательно продуманное.

Итак, слово передаёт весьма разные степени интеллектуальной деятельности: от почти чистого автоматизма до самого продуманного мышления. И это верно не только для отдельных слов. Одна и та же молитва, «Отче наш», может быть автоматически прочитана богомолкой, думающей о своём коте или о рагу, которое тушится в её печи. Но она может быть также произнесена с интенсивным интеллектуальным размышлением над каждым словом, более того, с тем глубоким пониманием, с тем полным согласием воли, с тем усиленным эмоциональным звучанием, которые образуют побуждение всего существа и в которых с полным правом можно видеть явление «осознания» в его самом точном значении

[Всё это не является умозрительным. Афазия (потеря речи) оправдывает объективность этих различений, и, как правило, тот самый больной, который не в состоянии вспомнить слово в осмысленном языке, непосредственно обретает его на своих губах в автоматическом языке. Один такой известный больной на все просьбы отвечал «crenon», но не мог ответить «non», когда его спрашивали: «Хотите ли, чтоб вас ударили палкой?».]

Рассмотрим теперь стадии решения некоторой арифметической задачи. Нужно её поставить и для этого понять её; затем надо её решить; наконец, надо осознать результат. А из этих трёх этапов только второй может реализовать машина. Это очевидно для простейшей из таких машин – сосуда, в который первобытный человек помещал камни при сложении, извлекая их оттуда при вычитании; это очевидно для машины Паскаля, в которой записывание производится рукой, а чтение – глазами оператора. Это не менее достоверно для электронной машины. Без оператора – человека, который разрабатывает программу и кодифицирует её (перфокарты, сигналы на магнитной проволоке и т. д.), – машина беспомощна. Без оператора – человека, который читает и истолковывает результат, – машина не служит ничему. Из трёх этапов операции единственным этапом, где машина может заменить человека, является промежуточный этап реализации операции. Она может это потому, что в действительности этот этап, когда он реализуется человеком, требует лишь чисто автоматической интеллектуальной деятельности.

[Это неверно по отношению к ребёнку, который учится производить элементарные операции и от которого каждый элемент этих операций требует значительного интеллектуального усилия. Это верно по отношению к среднему взрослому. Это очевидно по отношенью к счетоводу, который может производить свои сложения, думая о другом (как некоторые пианисты, аккомпанирующие на репетициях, читают детективный роман, не переставая «отстукивать» свою партитуру)].

Как сказал Эйнштейн: «Что бы ни делала машина, она будет в состоянии решить какие угодно проблемы, но никогда она не сумеет поставить хотя бы одну».

[Другие говорили до нас: если хотят сравнивать вычислительные машины в их автоматизме с некоторыми людьми, то следует сравнивать их с вычислителями-виртуозами; а вычислители-виртуозы бывают чаще всего законченными глупцами. Нельзя делать сравнение с математиками и ещё меньше – с гениальными математиками. А. Пуанкаре, кажется, с большим трудом выпутывался, из сколько-нибудь длинного сложения].

И Мак-Каллок: «Вычислительные машины заменяют руку человека при помещении камней в сосуд и перемещении их из одного сосуда в другой, согласно древним правилам арифметики; они не заменяют нашего мозга».

Так что, по нашему мнению, следовало бы перевернуть постулат Куфиньяля. Не следует говорить: «Такая-то операция, которую может осуществить человеческий ум, реализуема такой-то машиной, значит, эта машина может быть названа думающей машиной». Но: «Такая-то операция реализуема такой-то машиной, значит, эта операция является не мышлением, а умственным автоматизмом».

То, что машина неспособна воспроизвести

Мы уже знаем, что может делать машина. Исследуем теперь, на что она неспособна. Таким образом мы научимся отличать её от ума.

1. Машина не может выйти из рамок предопределения. Как мы уже говорили выше, вычислительная машина, аналоговые машины, так же как и машина Паскаля, работают, исходя из программы, которой их снабжает оператор в кодифицированной форме. Разумеется, в зависимости от машины эта программа является более или менее подробной: здесь – доведена до основных черт проблемы, там – предусматривает шаг за шагом каждый элемент решения. Без программы, без оператора машина работает вхолостую или не работает совсем; если оператор однажды запустил её, она не может (исключая аварию) отказаться работать для него.

Построенная для работы по определённой программе, она не может выйти из неё. Она может решать только проблемы, для которых она была построена; она не в состоянии решить все проблемы, которые может задумать воображение математика [Известная теорема Гёделя (о. Дюбарль) и известная работа д-ра Бркжнера (Л. Куфиньяль) устанавливают это. Вычислительные машины могут решать только некоторые классы проблем].

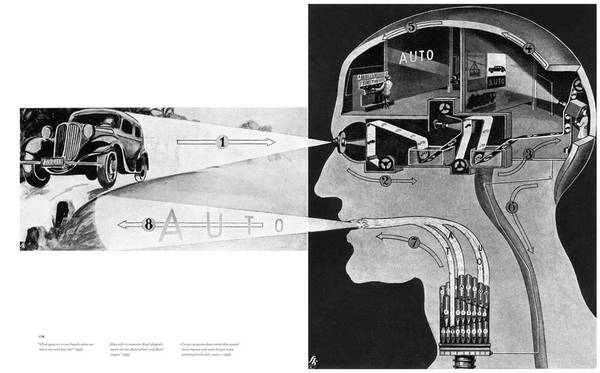

Машины, которые регистрируют и используют вмешательства внешнего мира, находятся, несмотря на видимость противного, в таком же положении. Безусловно, автоматическая противовоздушная оборона предусматривает среди операций прицеливания два их типа: одни строго определены заранее, согласно предусмотренной программе; другие определены движениями цели. Они постепенно заполняют «пробелы» программы. И нам говорят: первые сравнимы с программой, которую наметил себе автомобилист (я миную такую-то улицу, я поверну направо, чтобы проехать через такой-то пункт, и т. д.). Другие сравнимы с решениями, автоматическими и почти непроизвольными, которые шофёр принимает в процессе выполнения этой программы, чтобы избежать внезапно возникающее препятствие.

Однако сравнение не является точным: автомобилист волен остановиться, обогнуть препятствие... или устремиться прямо на него; у снаряда автоматической противовоздушной обороны нет выбора. Установленная конструктором отрицательная обратная связь между целью и снарядом заставляет последний упорно приближаться к цели; и это потому, что так захотел конструктор. Доказательством служит то, что, если бы инженер установил между ними уже не отрицательную обратную связь, а положительную, снаряд стал бы не менее упорно удаляться от цели.

Из «синтетических животных» первые создания Грея Уолтера – Эльзи и Эльмер имеют лишь видимость свободного поведения: их движение взад и вперёд перед препятствием, в которое они упёрлись, предопределено в деталях, даже продолжительность этого движения взад и вперёд фиксирована заранее. Так что, если черепахе не удалось обогнуть препятствие до истечения предусмотренного времени, она снова упирается в него. Кора не более свободна даже тогда, когда она кажется восприимчивой к обучению.

Напротив, гомеостат Эшби старается выйти из рамок предопределения. Но весьма неправильно сказать про него, как это уверяли некоторые комментаторы, будто эта странная машина родственна живому существу в том, что она упорно старается добиться всеми средствами равновесия, реализуя «внутреннюю конечную цель». Состояние равновесия, которого добивается гомеостат, представляет собой «внутреннюю конечную цель» не больше, чем состояние равновесия, к которому стремится маятник. В самом деле, как первый акт его функционирования (период нарушения равновесия), так и последний (возвращение в устойчивое состояние) строго предписаны конструктором. Машина, однажды выведенная из равновесия, не может избежать своей судьбы, то есть не прийти в движение; она уже не может остановиться раньше, чем будет достигнуто равновесие. Если что и ускользает от сведения конструктора – это точный порядок операций, в котором гомеостат переходит от первого к последнему акту своего функционирования. Но если этот порядок ему неизвестен, то только потому, что он сам захотел предоставить его случаю, или, скорее, совокупности непредвиденных обстоятельств (например, малейшему изменению нагрузки электрических систем). Гомеостат не более «свободен» выбирать средства, чем цель. Но цель ему указана конструктором; что же касается средств, то выбор их предоставлен воздействию непредвиденных элементов, случая. В программе имеется больше «пробелов». Но программа существует. И машина не может избавиться от неё.

2. Машина не может обучаться. Разные конструкторы построили машины, способные приобретать на опыте возможность достижений, которой вначале они были лишены. Что касается гомеостата, то в работах самого Эшби эта способность не представляется ясной. Как видно, слишком ревностные комментаторы приписали ее гомеостату, доверившись простой прихоти этого автора [Он написал в своей статье «Design for a brain» (в «Electronic Engineering», декабрь, 1948): «Машина типа Эниак, применённая к игре в шахматы, была бы полностью предопределена. Её тысячная партия не была бы лучше первой, тогда как гомеостат, применённый к игре в шахматы, не нуждался бы ни в какой предварительной программе...». И, как говорит Эшби, гомеостат, играющий в шахматы, было бы легко построить. Однако он его не построил. Он даже не потрудился обосновать своё утверждение ни малейшей попыткой доказательства].

В отношении Коры, третьей черепахи Грея Уолтера, мы показали, что это была не более чем видимость [это верно также и по отношению к электронному лису Джобу, построенному Дюкроком]. Вначале маленький монстр обладает предположительно возможностью реагировать на свисток, так как конструктор наделил его необходимыми органами. Только он поставил при реализации этого достижения условия, которые отсрочивают его пуск в ход. Если мотор моей машины «работает более покладисто» после 5000 км, чем при выпуске с завода, скажу ли я, что он обладает способностью обучаться?

[Е. A. Oettinger(«Programming a digital computer to learn», «Phil. Mag.», декабрь, 1952, vol. 43) исследовал приспособление Кэмбриджской машины EDSAC [Electronic Delalyed Storage Automatic Computer] к «механизированному» обучению. Шеннон подчёркивает, что в этой попытке все зависит от терпеливости и работы того, кто снабжает своей программой машину. «Для представления одной логической операции, простой и часто используемой в программе обучения, может потребоваться дюжина или даже более инструкций» (Шеннон, цит. выше). Со своей стороны Уилкес (Wilkes), разбирая попытку Эттингера, пишет: «Трудность состоит в том, чтобы составить программу для их (этих машин) использования. Если бы можно было построить такую программу, тогда бы стало возможным обучать машину таким же образом, как обучают ребёнка. Невозможно сказать лучше, что программа, следовательно – человек, есть всё].

3. Машина не может осуществлять критическую функцию. Поставим вычислительной машине абсурдную проблему, но правильно закодированную. Она тем не менее «работает»; она выдаёт решение без малейшего затруднения. Пример Эниака покажет нам это. Известно, что разогревание ртутных трубок, которые образуют память этой машины, часто нарушает её функционирование. Отсюда для каждого «элемента вычисления» проистекает возможность ошибки, которая доходит до 80 процентов. И элемент, повинный в этих ошибках, отнюдь не способен их исправлять. Поэтому группируют элементы, заставляя их функционировать совместно. Решение выходит только в том случае, когда результаты, полученные для двух элементов, совпадают. В противном случае все начинается снова [эта необходимость начинать снова не представляет неудобства ввиду крайней быстроты действия этих машин].

Следовательно, каждый элемент ведёт себя, подобно вычислителю, который не умеет произвести сам критическую оценку своих результатов и вынужден исправлять свои действия при помощи двух других вычислителей, столь же беспомощных.

4. Машина не может переходить от конкретного к абстрактному. Ребёнок начинает с того, что считает свои шарики или своих товарищей и пользуется своими пальцами для счёта (первые математики, несомненно, действовали не иначе). Очень скоро он доходит до абстрактного; числа существуют для него сами по себе; он знает, что 8 больше, чем 3, не нуждаясь в ссылке на своих товарищей, или на шарики, или на пальцы.

Если даже оставить понятие сознания, ничего подобного нет у машины. Для вычислительной машины число не существует «в себе». Числовой материал доставляется ей оператором в форме материально выраженных сигналов: эти сигналы вызывают, в зависимости от случая, или электронные импульсы, или механические действия: под конец они приводят к записи результата в виде графических символов. Но вне этих материальных сигналов и вызываемых ими действий нет ничего. Также и аналоговая машина вполне способна, как сказал Гужеро, «дать решение дифференциальной операции в форме сетки кривых; но она не смогла бы выдать это решение в форме общего выражения, если только это последнее предварительно не было туда введено». Она не смогла бы перейти от частного к общему, и, подчёркивает Л. Куфиньяль, для неё кривая функций, которой заканчивается её работа, образует конкретно всего лишь некоторый разрывный ряд точек, тогда как человеческий ум способен мыслить его – абстрактно – в форме идеально непрерывной трассы.

5. Машина не может изобретать. Машина, поскольку она строго ограничена рамками программы (даже когда та включает «пробелы»), поскольку она не может обучаться, поскольку она не может критиковать, поскольку она не может абстрагировать, а также поскольку, за неимением сознания, она не может заинтересоваться [около 1920 года один французский бактериолог констатировал бактериостатическое действие некоторых видов плесени. Но он интересовался лишь туберкулёзными бациллами, а плесень действовала только на другие микробы. Он остался безучастным и, таким образом, «воздержался» от открытия пенициллина], совершенно не способна выдумывать, изобретать.

Дюкрок придумал и построил любопытную машину, которой дал имя Каллиопа и квалифицировал как электронную поэтессу. Каллиопа сочиняет поэмы и рисует картины. Но она делает это только при посредничестве своего творца и благодаря предварительно установленному тщательному коду. Эта техника родственна технике одного нашего больного с прогрессирующей шизофренией, который накладывал «сетку», вырезанную им из картона, на страницу словаря, читал те слова, которые оставались при этом видимыми, затем переписывал их гуськом, но располагая их в неравные строки. Что там была высокая поэзия... наш шизофреник этому верил.

По нашему мнению, это напоминает живописные подвиги Боронали [приблизительно в 1912 голу Мак-Орлан (если только это не был Ролан Доржеле) написал картину с помощью обмакиваемого последовательно в сосуды с различными красками ослиного хвоста, которым его владелец свободно водил по холсту. Результат, названный «Заход солнца на Адриатике», был послан в какой-то салон... и принят]. Творческие возможности поэтессы Каллиопы почти не кажутся нам идущими дальше.

Выше мы сослались на мнение Эйнштейна: «Что бы ни делала машина, она будет в состоянии решить какие угодно проблемы, но никогда не сумеет поставить хотя бы одну». Мак-Каллок (один из «китов» кибернетики) выразился ещё более определённо. «Машины, – пишет он, – бездарны в жанре интуитивного понимания, которое порождает математические теоремы и новые научные гипотезы и которое внезапно заставляет нас сомневаться в том, что до тех пор мы принимали на веру».

Машина и человек

Таким образом, идёт ли речь об Эниаке, об автоматической противовоздушной обороне, об автоматических прокатных станах или о всякой другой машине – повсюду в активе машины мы находим всё то же количественное превосходство: возможность скорости, возможность использования массы информации, недоступной отдельному человеку, и, как следствие, возможность получения результатов, несравнимых – ни по их размерам, ни по их тонкости – с тем, что может осуществить человек. Но в её пассиве мы повсюду находим качественную неполноценность: неспособность выйти за рамки программы, обучаться, критиковать, заинтересоваться, изобретать. Дело в том, что машина, построенная человеком, ничего не может сделать без него. Она остаётся в точности тем, чем человек захотел, чтобы она была: чудесным орудием, но все-таки орудием. В ней полностью отсутствует мысль, а есть только отражение мысли её творца, поскольку она полностью лишена сознания.

Машины, названные «думающими», и сознание

Если могли, по очевидному терминологическому заблуждению, связать эпитет «думающая» со словом «машина», то это означало, что действительно слишком долго игнорировали понятие сознания. Несомненно, делать так дозволительно на первых этапах сравнения между машиной и человеком; несомненно, на этой стадии спора можно строго придерживаться бихевиористской позиции: отмечать поведение и сравнивать. Но с момента, когда хотят идти дальше – исследовать, что именно передаёт это поведение, и решать, является или не является это мышлением, – игнорирование сознания становится незаконным.

Это незаконно, поскольку нельзя законным образом делать заключения в споре, не учитывая всех относящихся к делу данных. В занимающем же нас споре существенны данные о том, что человек сознателен, что он обладает сознанием и что он им обладает монопольно. Мы подразумеваем рефлективное сознание – то, посредством которого, согласно превосходному определению Огюста Валенсена, «человек, мысленно сосредоточиваясь, воспринимает, что он воспринимает, познаёт, что он познаёт, мыслит, что он мыслит, и обдумывает мысль». Оставлять без внимания сознание в этом споре означает заявлять своё право оставить без внимания один из существенных элементов проблемы. Это означает: игнорируя этот существенный элемент, игнорировать проблему.

Это «игнорирование» тем более неправильно, что, согласно уместному замечанию о. Дюбарля, сам человек не в состоянии, не насилуя фактов, игнорировать понятие «сознания», ибо запоздалое осознание в состоянии изменять человеческое поведение. Вот простой пример этого: я должен сегодня утром сделать неприятный демарш в одном из отделов префектуры; я забываю об этом со всей лёгкостью, с которой забывают о тягостных обязанностях; я направляюсь, не думая об этом, обычной дорогой к больнице. И вот внезапно я сознаю, что я нахожусь на этой дороге, что я не должен тут быть. Я стараюсь понять почему, я справляюсь в своей записной книжке и нахожу в ней надлежащим образом отмеченную забытую обязанность демарша. Я делаю полуоборот я, ворча, иду в префектуру. Благодаря этому запоздалому осознанию моё поведение даже внешне оказалось изменённым. Как видим, даже изучение человеческого поведения не может игнорировать осознания, следовательно – сознания.

Впрочем, чем была бы машина без сознания человека?.. Если бы обслуживающее лицо, оператор, был бы сам всего лишь роботом без рефлективного сознания, он не смог бы поставить проблему, не смог бы прочесть решение; он не мог бы ни интерпретировать, ни использовать его. Без осознания обслуживающего лица машина, следовательно, не послужила бы ничему. Без осознания изобретателем того, что он хочет построить, без осознания – ежеминутного – этапов его проекта, затем его реализации никогда бы не могло быть ни одной машины. Миф статуи Кондильяка, с готовностью развитый П. де Латилем, является всего лишь обманчивым мифом: то, что мы, за неимением лучшего, называем восприятием, вниманием, памятью, воображением, суждением, познанием, мышлением, – всё это не состоит из простой связи между X факторами, введёнными в машину-человека, и с эффектами, произведёнными ею. Всё это, а также и другое, что мы не можем определить, является осознанием этой связи и памятью состояний сознания. Это факт, что связь мыслей становится мысленной связью. Вопреки пьяному садовнику из Бомарше, именно это отличает человека от других животных, с ещё большим основанием от машин.

Можно с полным правом удивляться, наблюдая, как даже выдающиеся умы решительно игнорируют проблему сознания. Конечно, нейрофизиолог, изучающий ту или иную систему нейронных сочленений, может предположительно игнорировать эту проблему и рассматривать мозг всего лишь как орган чувственного восприятия и двигательного решения. Но тот же нейрофизиолог, когда он утверждает, что достаточно умножить элементы его гомеостата для получения машины, наделённой мыслью, или, что сводится к тому же, что достаточно скомбинировать спинные мозги для получения головного мозга, – этот нейрофизиолог уже не игнорирует проблему. Он предлагает решение. Однако это решение не является ни плодом серии опытов, ни плодом научного рассуждения. Оно представляет собой занятие позиции a priori в отношении проблемы метафизического типа.

Несомненно также, что нейрофизиолог имеет право на какое угодно метафизическое мнение и на его выражение, но он не имеет права в тексте, в котором излагаются экспериментальные работы, представлять его как неоспоримое следствие этих работ. Что продолжает нас удивлять (а между тем, чем другим уже 50 лет занимаются психофизиологи, когда они переводят некоторые психологические данные на язык нарочито гистофизиологический, веруя, что таким образом они «двигают вперёд науку»?) – это то обстоятельство, что кибернетики занимаются, таким образом, метафизическими построениями, не отдавая себе в этом отчёта. Если кибернетик видит с такой лёгкостью отображение свободного поведения в поведении своего маленького монстра, это объясняется, в сущности, тем, что для него всякое поведение детерминировано и может иметь лишь видимость свободы. Если другой такой кибернетик упорно утверждает, что сенсорное представление, память основаны на колебательных контурах, это объясняется тем, что для него сенсорное осознание и память являются не чем иным, как материальным действием. Число примеров можно было бы умножить прекрасный сюжет для размышления тем, кто интересуется проблемой бессознательных побуждений. Можно было бы даже спросить, не вмешивается ли сюда другой элемент, ещё более глубоко бессознательный: род машинного анимизма, который приводит к фетишизации машины, её обоготворению.