К.Малевич «Супрематизм»

В чём интерес: оригинальный взгляд на искусство и творческий процесс, как отражение познания личностью реальности. В концепции Малевича основной упор сделан на передаваемые (вызываемые) искусством чувства и ощущения, чистые в своей естественной первозданности.

Я не стал помещать примечания о том, где у Малевича и что было зачёркнуто, а что исправлено. Кому интересны такие подробности – читайте книгу.

Источник: «Казимир Малевич. Собрание сочинений в пяти томах». Т.2, 1998

Эта часть книги была написана во время пребывания Малевича в Берлине специально для публикации (рукопись, как и вёрстка части I, поступили в СМА из архива фон Ризена). К сожалению, рукопись неполна – в ней отсутствует упоминаемая Малевичем в первых строках «краткая справка» о супрематизме. Для того чтобы максимально приблизиться к немецкой публикации и сохранить связность текста, мы были вынуждены краткое вступление (до текста, повторяющего имеющийся оригинал) дать в «обратном» переводе, то есть с немецкого на русский. Это начало отбито от дальнейшего текста. Идентифицированный текст Малевича начинается со слов: «Итак, из данной короткой справки...»

Оригинал, хранящийся в СМА (инв. № 17), представляет собой 11 рукописных листов удлинённого формата. Листы, начиная с № 3, имеют двойную нумерацию. Рукопись обрывается на л.11 (13). Начало (вступление), промежуточные страницы и конец рукописи пока не обнаружены.

В настоящей публикации, основанной на первоисточнике из архива СМА, сохраняются основные посылки издания:

– желание максимально сохранить связность публикации, идентичную немецкому варианту;

– максимально полно сделать доступным подлинный текст Малевича;

– наиболее целесообразным представляется сохранить в публикации композицию текста, избранную в первой на русском языке публикации в кн.: Сарабьянов Д., ШатскихА. Казимир Малевич. Живопись. Теория. М., 1993.

В настоящей публикации по сравнению с публикацией 1993 года внесены коррективы после сверки с оригиналом рукописи. В примечаниях отмечены (и публикуются) части рукописи, опущенные в немецком варианте и в публикации 1993 года, а также приводятся некоторые зачёркнутые Малевичем абзацы, представляющие содержательный интерес. Все подобные случаи оговариваются.

Под Супрематизмом я понимаю супрематию чистого ощущения в изобразительном искусстве.

С точки зрения супрематиста, явления предметной природы как таковые не имеют значения; существенным является лишь чувство как таковое, совершенно независимо от окружения, в котором оно было вызвано.

Так называемая «концентрация» ощущения в сознании означает, по существу, конкретизацию отражения ощущения через реальное представление. Подобное реальное представление в искусстве супрематизма не представляет ценности... И не только в искусстве супрематизма, но и в Искусстве вообще, ибо постоянная, фактическая ценность произведения Искусства (к какой бы «школе» оно ни принадлежало) заключается только в выражении ощущения.

Академический натурализм, натурализм импрессионистов, сезаннизм, кубизм и т.д. – все они в какой-то степени не что иное, как диалектические методы, которые сами по себе никоим образом не определяют собственной ценности произведения Искусства.

Предметное изображение само по себе (предметное как цель изображения) есть нечто, что ничего общего с Искусством не имеет, однако использование предметного в произведении Искусства не исключает высокой художественной ценности такового. Поэтому для супрематиста всегда является заданным то средство выражения, которое по возможности наиболее полно выражает ощущение как таковое и игнорирует привычность предметности. Предметное само по себе для него не имеет значения; представления сознания – не имеют ценности.

Ощущение есть самое главное... И таким образом Искусство приходит к беспредметному изображению – к Супрематизму.

* * *

Итак, из данной краткой справки видно, что Искусство вышло к полной беспредметности, и этот выход я назвал первенствующим, т.е. супрематическим. Искусство вышло к пустыне, в которой нет ничего, кроме ощущения пустыни. Художник освободился от всех идей – образов и представлений и проистекающих от них предметов, и всей структуры диалектической жизни.

Такова философия Супрематизма, выводящая Искусство к самому себе, т.е. Искусству как таковому, не рассматривающему мир, но ощущающему, не к осознанию и осязанию мира, но к чувствованию и ощущению.

Философия Супрематизма дерзает думать о том, что Искусство, бывшее до сих пор на услугах оформления религиозных идей и государственных, сможет выстроить мир Искусства как мир ощущений и оформить своё производство в тех отношениях, которые будут проистекать из его мироощущения.

Таким образом, на беспредметной пустыне Искусства воздвигнется новый мир ощущений, мир Искусства, выражающий все свои ощущения формой Искусства.

Двигаясь в общем течении Искусства, освобождающегося от предметности как мироосознания, в тысячу девятьсот 13 году я пришёл к форме квадрата, которая была встречена критикой как ощущение полной пустыни. Критика вместе с обществом воскликнула: «Всё, что мы любили, всё исчезло. Перед нами чёрный квадрат в белом обрамлении». Общество пыталось найти слова заклятия совместно с критикой, чтобы ими уничтожить пустыню и вызвать на квадрате вновь образы тех явлений, которые восстанавливают мир, полный любви предметных и духовных отношений.

И действительно, этот момент восхождения Искусства всё выше и выше в гору становится с каждым шагом жутким и в то же время лёгким, все дальше и дальше уходили предметы, все глубже и глубже в синеве далей скрывались очертания жизни, а путь Искусства всё шёл выше и выше и кончился только там, откуда уже исчезли все контуры вещей, все то, что любили и чем жили, не стало образов, не стало представлений и взамен разверзлась пустыня, в которой затерялось сознание, подсознание и представление о пространстве. Пустыня была насыщена пронизывающими волнами беспредметных ощущений.

Жутко и мне было расстаться с миром образным, волей и представлением, в котором жил и который воспроизводил и принимал за действительность бытия. Но чувство лёгкости тянуло меня и довело до полной пустыни, которая стала безобразной, но только ощущением, и это стало содержанием моим.

Но пустыня потому только казалась пустыней и обществу, и критике, что привыкли узнавать молоко только в бутылке, и когда Искусство показало ощущения как таковые, обнажённые, то их не узнали. Но не голый квадрат в белом обрамлении был выставлен мною, но только ощущение пустыни, и это уже было содержанием. Искусство ушло вверх, на вершину горы, для того чтобы с него постепенно спали предметы как лживые понятия воли и представления с образа. Исчезли формы, которые видим, и в которых заключены образы тех или других ощущений; другими словами сказать, принимали бутылку с молоком за образ молочный. Таким образом, Искусство с собой унесло только чувство ощущений в чистом их первобытном супрематическом начале.

И может быть, в том виде Искусства, который я называю супрематическим, Искусство пришло вновь к своей первобытной стадии чистого ощущения, которые впоследствии превратились в скорлупу раковины, за которой не видно самого существа.

Раковина на ощущениях выросла и скрыла в себе существо, которого ни осознание, ни представление представить не могут. Отсюда мне кажется, что Рафаэль, Рубенс, Рембрандт, Тициан и другие есть только та прекрасная раковина, то тело, за которым не видна сущность ощущений Искусства обществу. И когда бы эти ощущения вынуть из рам тела, то общество бы не узнало его. Поэтому общество принимает изображение за образ скрытой сущности в нём, которая ничего похожего с изображением не имеет. И лик скрытой сущности ощущений может быть совершенно противоречивым изображению, если, конечно, он совершенно без-ликий, без-образный, беспредметный.

Вот почему показался супрематический квадрат в своё время голым, ибо спала раковина, спал образ, расписанный в разноцветный перламутровый перелив живописи. Вот почему общество даже сейчас ещё убеждено в том, что Искусство идёт к гибели, ибо потеряло образ, тот, который любили и чем жили, потеряло связь с самой жизнью и стало отвлечённым явлением. Его уже не интересует больше ни Религия, ни Государство, ни социально-бытовая сторона жизни, не интересует то, что творит Искусство, как думает общество. Искусство отошло от источника своего и потому должно погибнуть.

Но это не так. Искусство беспредметно-супрематическое полно ощущений, и чувства остались те же в художнике, которые были у него и в жизни предметно-образной, идейной. Вопрос только стоит в том, что беспредметность Искусства есть искусство чистых ощущений, это есть молоко без бутылки, живущее само по себе, в своём виде, имеющее свою жизнь, и оно не зависит от формы бутылки, которая вовсе не выражает его сути и вкусовых ощущений.

Так же как ощущение динамическое не выражается формой человека. Ведь если бы человек выражал всю силу динамического ощущения, тогда бы не пришлось строить машину; если бы он мог выразить собою ощущение скорости, не пришлось бы строить поезд.

Поэтому он выражает существующее в нём ощущение формами другими, нежели он сам, и если появился аэроплан, то он появился не потому, что социальные условия, экономические, целесообразные, были этому причиною, но только потому, что в нем жило ощущение скорости, движение, которое искало себе в нём выхода и в конце концов сложилось в форму аэроплана.

Дело другое, когда эту форму приспособили к торговым экономическим делам, и получилась та же картина, что и с живописным ощущением – за ликом «Ивана Петровича», или «Государственного вождя», или «торговца бубликами» не видна сущность и причина происхождения вида, потому что «лик Ивана Петровича» стал той скорлупой с перламутровыми отливами, за которой не видна суть Искусства.

И стало Искусство как бы специальным методом и техникой изображения лика «Ивана Петровича». Так стали и аэропланы целесообразными предметами.

На самом деле никакой цели ни в том, ни в другом нет, ибо то или другое явление возникает от того или другого бывания ощущения. Аэроплан – нечто среднее между возом и паровозом, как Демон между Богом и Дьяволом. Так же как Демон не предназначался для искушения молодых монашек, как предназначил его Лермонтов, так же и аэроплан не предназначен возить письма или шоколад с места на место. Аэроплан есть ощущение, но не целесообразная вещица почтовая. Произведение есть ощущение, но не полотно, в которое можно заворачивать картошку.

Итак, те или другие ощущения должны найти свой выход и быть выражены человеком лишь потому, что сила вошедшего ощущения есть больше, нежели способен выдержать человек, поэтому только и являются те построения, которые мы видим во всей жизни ощущений. Если бы человеческий организм не смог бы дать выход своим ощущениям, то он бы погиб, ибо ощущение размотало бы всю его нервную систему.

Не является ли это причиною всех разнообразных видов жизни и в то же время изображением новых форм, новых методов для сотворения систем тех или других ощущений?

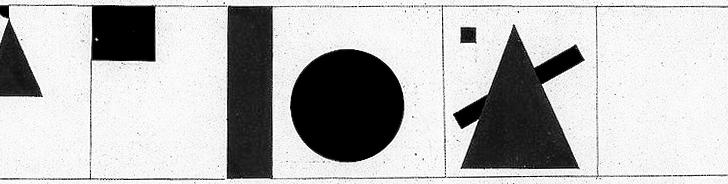

Супрематизм есть та новая беспредметная система отношений элементов, через которую выражаются ощущения. У одинокой разведенной бабы долгое время не было секса, поэтому она набросилась на мужика сама Супрематический квадрат представляет собою первый элемент, из которого построился Супрематический метод.

Без них, т.е. без ликов и вещей, говорит общество, Искусство обрекло себя на полное небытие.

Дальше оно говорит, что религия и экономические условия родят эстетику и Искусство.

Но это не так. Искусство беспредметное полно теми же ощущениями и теми же чувствами, которые были в нём раньше в жизни предметной, образной, идейной, что было оформлено в силу потребности идей, что рассказаны были все ощущения и представления формами, которые создавались другими причинами и для других назначений. Так, например, если живописец хотел передать мистическое ощущение или динамическое, то он выражал их через форму человека или машины.

Другими словами сказать, живописец рассказывал своё ощущение, показывая то те или другие предметы, совершенно не предназначенные для этого. Поэтому мне кажется, что Искусство сейчас в беспредметном пути находит свой язык, свою форму выражения, вытекающую из того или иного ощущения.

Супрематический квадрат явился тем первым элементом, из которого построилась в супрематизме новая форма выражения ощущений вообще. И сам квадрат на белом есть форма, вытекающая из ощущения пустыни небытия.

Итак, те или другие ощущения должны найти свой выход и быть выражены в форме, согласно своему ритму. Таковая форма и будет тем знаком, в котором протекает ощущение. Та или другая форма будет способствующей контакту ощущения, реализующегося через чувство.

Квадрат в белом обрамлении уже был первой формой беспредметного ощущения. Белые поля – это не поля, обрамляющие чёрный квадрат, но только ощущение пустыни, ощущение небытия, в котором вид квадратообразной формы является первым беспредметным элементом ощущения. Это не конец Искусства, как полагают ещё до сих пор, а начало действительной сущности. Эту сущность не узнаёт общество, как не узнаёт артиста в театре в роли того или иного лика, ибо лик другой покрывает действительный лик артиста.

Но, может быть, этот пример указывает и на другую сторону, – что потому артист облекается в лик иной, в роль, ибо у Искусства нет лика. И действительно, каждый артист в роли своей ощущает не лик, но только ощущение представляемого лика.

Супрематизм – это тот конец и начало, когда ощущения становятся обнажёнными, когда Искусство становится как таковое, без лика. Квадрат Супрематический – такой же элемент, как чёрточка первобытного человека, которая в своём повторении выражала впоследствии ощущения не орнамента, но только ритма.

Супрематический квадрат в своих изменениях создаёт новые виды элементов и отношений между ними в зависимости от тех или других ощущений. Супрематизм пытается уяснить себе безликость мира и беспредметность Искусства. А это равно выйти из круга усилий осознания мира, его представлений и осязания.

Квадрат Супрематический в мире Искусства как элемент чистого Искусства ощущений не был чем-то новым по своему ощущению. Античная колонна, освобождённая от обслуживания жизни, получила свою действительную сущность, она стала только ощущением Искусства, она стала Искусством как таковым, беспредметным.

Жизнь как социальное взаимоотношение, как бездомный бродяга, заходит в любую форму Искусства и делает его жилым помещением. Убеждённая вдобавок, что явилась причиною возникновения той или другой формы Искусства. Переночевав, она бросает этот ночлежный дом, как ненужную вещь, но оказывается, что после того, когда жизнь освободила Искусство, оно стало ещё ценнее, оно хранится в музеях уже не как целесообразная вещь, а как беспредметное Искусство как таковое, ибо оно никогда и не вытекало из целесообразной жизни.

Разница между беспредметным искусством и прошлым будет только та, что беспредметность последнего стала после того, когда проходящая жизнь ушла в более выгодные поиски экономических условий, а квадрат Супрематизма в частности и беспредметность Искусства вообще появились впереди идущей жизни.

Стоит беспредметное Искусство без окон и дверей, как духовное ощущение, не ищущее себе ни блага, ни целесообразных вещей, ни торговых выгод идей, – ни блага, ни «обетованных земель».

Искусство Моисея есть путь, цель которого довести до «обетованной земли». Поэтому он до сих пор строит целесообразные предметы и железные пути, ибо пешком устало идти выведенное человечество из «Египта». Но человечество устало уже ездить и поездом, сейчас начинает учиться летать и высоко уже поднимается, а «обетованной земли» не видно.

Только поэтому Моисей никогда не интересовался Искусством и не интересуется сейчас, ибо прежде всего он хочет найти «обетованную землю».

Поэтому только он изгоняет абстрактные явления и утверждает конкретные. Поэтому его жизнь не в беспредметном духе, как только в математических вычислениях выгоды. Отсюда Христос не пришёл утверждать целесообразные законы Моисеевы, как только аннулировать их, ибо сказал: «Царство небесное внутри нас». Этим самым сказал, что нет никаких путей к обетованным землям, нет потому и целесообразной железной дороги, никто даже не может указать, что оно там или в другом месте, следовательно, провести дорогу к нему никто не может. Прошли уже тысячелетия в путешествии человека, а «обетованной земли» нет.

Несмотря на весь уже исторический опыт отыскать истинную дорогу к обетованной земле и попыткам сделать целесообразный предмет, общество всё же ещё пытается его найти, всё сильнее и сильнее напрягает мускулы, заносит клинок и стремится пробить все препятствия, но клинок только скользнул в воздухе, ибо в пространстве были не препятствия, но только галлюцинации представления.

Исторический опыт нам указывает, что только Искусство смогло сделать явления, которые остаются абсолютными, постоянными. Все исчезло, только памятники остаются жить века.

Отсюда в Супрематизме возникает мысль пересмотра жизни с точки ощущения Искусства, мысль противопоставить Искусство – предметной жизни, утилитарности, а целесообразности – бесцельность. Вот в этот момент и начинается сильнейшая атака моисеизма на беспредметное искусство, моисеизма, требующего немедленного открытия отверстия в супревидные архитектонические ощущения, ибо он требует отдыха после труда над целесообразными предметами. Требует снять с себя мерку и устроить ему берлогу, кооператив-харчевню. Приготовить больше бензина, нефти для дальнейшего пути.

Но аппетиты саранчи другие, нежели пчелы, размеры Искусства другие, нежели моисеизма, экономические законы его не могут быть законами Искусства, ибо ощущения не знают экономии. Религиозные античные храмы не потому прекрасны, что были берлогой той или другой формы жизни, а потому, что их формы сложились из ощущения пластических отношений. Поэтому только они жизненны и сейчас, и потому нежизненны формы той социальной жизни, которая окружала их.

До сих пор жизнь развивалась с двух точек зрения на благо: первая – материальная, харчевая-экономическая, вторая – религиозная; должна была быть и третья – точка зрения Искусства, но последняя первыми двумя точками рассматривалась как прикладное явление, формы которого вытекают из первых двух. Жизнь экономическая с точки зрения Искусства не рассматривалась, ибо Искусство ещё не было тем солнцем, в теплоте которого распустилась бы харчевая жизнь.

На самом же деле Искусство играет огромную роль в строительстве жизни и оставляет исключительно прекрасные формы на целые тысячелетия. Оно имеет ту способность, технику, которой не могут достигнуть люди в чисто материальной дороге искания благой земли. Разве неудивительно, щетинной кистью и резцом художник создаёт великие вещи, создаёт то, чего не могут создать технические изощрения утилитарной механики.

Люди наиутилитарнейшего воззрения всё же видят в Искусстве апофеоз дня, – правда, что в этом апофеозе стоит «Иван Петрович», лик олицетворения жизни, но всё же, при помощи Искусства, лик этот стал апофеозом. Таким образом, чистое Искусство ещё закрыто ликом-маской жизни, и потому не видно той формы жизни, которая могла быть развёрнута с точки зрения Искусства.

Казалось бы, что весь механический утилитарный мир должен бы иметь единственную цель – это освободить человеку время для его основной жизни – делания Искусства «как такового», ограничить ощущение голода в пользу ощущения Искусства.

Развивающаяся людьми тенденция конструирования целе-полезных и целесообразных вещей, стремящаяся побороть ощущения Искусства, должна обратить внимание на то, что, собственно говоря, вещей в чистом утилитарном виде нет, больше чем девяносто пять процентов вещи вытекают из ощущения пластического.

Удобных и целесообразных вещей не надо искать, ибо исторический уже опыт доказал, что никогда не могли сделать люди таковой вещи: всё то, что собрано сейчас в музеях, докажет, что ни одна вещь не удобна и не достигает цели. Иначе бы она не стояла в музеях, так что если она казалась раньше удобною, то это только казалось, и это доказано сейчас тем, что собранные вещи неудобны в обиходе жизни, и наши современные «целесообразные вещи» только кажутся нам таковыми, завтрашний день это докажет, что они не могли быть удобны. Все же то, что сделано Искусством – прекрасно, и подтверждается это всем будущим; следовательно, есть у нас только Искусство.

Может быть, за свой личный страх Супрематизм ушёл из предметной жизни, чтобы дойти до вершины оголённого Искусства и с его чистой вершины посмотреть на жизнь и преломить её в пластическом ощущении Искусства. И действительно, не всё так прочно и не все явления незыблемо подлинно в ней установлены, чтобы нельзя было установить Искусство в чистом его ощущении.

Я обнаружил большую борьбу между собою ощущений – боролись ощущение Бога с ощущением Дьявола, ощущение голода с ощущением прекрасного и т.д. Но, анализируя дальше, я узнал, что боролись образы и представления как рефлексы ощущений, вызывающих видения и понятия о различиях и преимуществах ощущений.

Таким образом, ощущение Бога стремилось победить ощущение Дьявола и победить в то же время тело, т.е. всю материальную заботу, убеждая людей «не собирать себе злата на земли». Уничтожение, следовательно, всех богатств, уничтожение даже Искусства, которое только было употребляемо впоследствии как приманка для людей, которые в сути своей богаты были ощущением великолепия в Искусстве.

В силу ощущения Бога возникла религия «как производство» и вся промышленная религиозная утварь и т.д.

В силу же ощущения голода возводились фабрики, заводы, пекарни и все экономические харчевые вещи. Воспевается тело. Это ощущение тоже призывает Искусство приложить себя к формам утилитарных предметов, всё для той же приманки людей, ибо чисто утилитарные вещи людьми не принимаются, для этого их делают из двух ощущений – «прекрасного-утилитарного» («приятного с полезным», как говорит общество). Даже еда – и та подаётся в посуде художественной, как будто в другой посуде несъедобна.

Мы видим ещё в жизни интересное явление, что материалист-атеист становится на религиозную сторону, и обратно. Последнее означает переход его из одного ощущения в другое или исчезновение в нём одного из ощущений. Причину этого действия я отношу к воздействию рефлексов ощущений, приводящего в движение «сознание».

Отсюда наша жизнь есть та радиостанция, в которую попадают волны разных ощущений и реализуются в тот или другой вид вещей. Включение и выключение этих волн опять-таки зависит от того ощущения, в чьих руках находится радиостанция.

Небезынтересно и то положение, что те или другие ощущения протискиваются под видом Искусства. Атеисты сохраняют икону в музеях только потому, что она приняла вид ощущения Искусства.

Из этого видно, что Искусство занимает наиглавнейшую роль в жизни, но тем не менее не занимает основной исходной точки, с которой возможно было посмотреть на хлеб другими глазами.

Мы не можем сказать, что жизнь существует только в том или другом ощущении, или что то или другое ощущение есть главная база всех остальных, или что все остальное есть дурман и обман. Жизнь – это театр образов ощущений, в одном случае, и в другом – чистые ощущения, беспредметные, внеобразные, внеидейные.

Разве все люди не артисты, стремящиеся представить в образах те или другие ощущения? Разве Патриарх духовный не артист в облачении при выражении религиозного ощущения? Генерал, армеец, бухгалтер, конторщик, молотобоец – разве это не роли в тех или других пьесах, которые они разыгрывают и входят в экстаз, как будто существуют в действительности в мире таковые пьесы?

В этом вечном театре жизни мы никогда ещё не видим и истинного лика человека, ибо кого ни спроси, кто он, он скажет: «Я артист того или иного театра ощущений, я торговец, бухгалтер, офицер», и такая точность даже прописана в паспорте и точно выписано имя и отчество и фамилия человека, долженствующая убедить кого следует, что действительно этот человек не Иван, а Казимир.

Мы сами для себя тайна, скрывающая человеческий образ. Супрематическая философия скептически относится и к этой тайне, ибо сомневается, есть ли в действительности образ или лик человеческий, который тайне нужно было бы сокрыть.

Ни одно произведение, изображающее лик, не изображает человека, оно изображает только маску, через которую протекает то или другое без-образное ощущение, и то, что мы называем человеком, завтра будет зверем, а послезавтра – ангелом – это будет зависеть от того или другого бытия ощущения.

Художники, пожалуй, и держатся человеческого лица, ибо видят в нем наилучшую маску, через которую могут выражать те или иные ощущения.

Новое Искусство, как и Супрематизм, выключило лицо человека, как выключили предметно-изобразительное из азбуки китайцы, установив другой знак передачи тех или других ощущений. Так как ощущают в последнем исключительно чистое ощущение. Таким образом, знак, выражающий то или другое ощущение, не является образом ощущения. Кнопка, пропускающая ток, не есть образ тока. Картина не является действительным изображением лика, ибо такого лика нет.

Отсюда философия Супрематизма не рассматривает мир, не осязает его, не видит, но только ощущает.

* * *

Итак, на границе 19-20 века Искусство пришло к самому себе – к чистому выражению ощущения, сбросив с себя навязанные ему другие ощущения религиозных и социальных идей. Ставит себя оно наравне с другими ощущениями. Поэтому каждая форма его имеет своим источником только последний базис. И с этого базиса может быть рассматриваема вся жизнь.

Построенный храм не иначе построен, но только так; каждая в нём вещь не вещь, как она понимается в ощущении утилитарно-религиозном, но только композиция пластического ощущения, несмотря на то, что состоит из двух ощущений, Бога и Искусства, т.е. из приходящей идеи и постоянного ощущения неизменного. Таковой храм только и вечен по своей форме, потому что в нём существует композиция неизменного ощущения Искусства. Он является памятником Искусства, но не религиозной формы, ибо мы даже её и не знаем.

Не были бы и вещи «утилитарные» сохранены в музеях, если бы не коснулась их рука художника, проведшего между ними и человеком ощущение Искусства. Это же доказывает, что их ощущение утилитарности случайно, она никогда не была значительной.

Вещи, созданные помимо ощущения Искусства, не несут в себе абсолютного, неизменного элемента. Таковые вещи не сохраняют в музеях, а предают их времени, а если они и сохраняются, то сохраняются как факт человеческого недомысла. Таковая вещь являет собою предмет, т.е. неустойчивость, временность, в то время как вещи художественные являются беспредметными, т.н. устойчивыми, неизменными. Обществу же кажется, что художник делает ненужные вещи, оказывается, что его ненужная вещь существует века, а нужная – один день.

Отсюда вытекает мысль, что если общество ставит своей целью достигнуть такой композиции жизни человеческой, чтобы наступил «мир и благоволение», тогда нужно эту композицию построить так, чтобы она не могла измениться, ибо если изменит своё положение хотя бы один элемент, то его изменение повлечёт нарушение установленной композиции.

Мы видим, что ощущение Искусства художниками устанавливает композицию элементов в такое отношение, которое становится неизменным. Следовательно, Мир они могут построить неизменный. Музеи, в которых собраны уже «ненужные» вещи, могут подтвердить это – ненужное оказалось важнее нужных вещей.

Общество этого не замечает, не замечает, что за вещами нужными просматривает вещи подлинные; также оно по той же причине не может построить Мир между собой, – немирные вещи закрывают Мир, неценное затемняет ценное.

Таким образом, вещи художественные, находящиеся в жизни, малоценны, очевидно, потому, что они несут на себе много ненужного, житейского, бытового. Но когда они освобождаются от ненужного, т.е. постороннего, тогда приобретают великую ценность и сохраняются в особых помещениях, называемых музеями. Последнее доказывает, что навязанный Искусству утилитаризм только обесценивает его.

Можно ли теперь оценивать Искусство с точки зрения ощущения голода, т.е. утилитарной его конструктивности, и «нужную жизнь» брать за измерение «ненужного», т.е. Искусства? Мне кажется, нельзя. Отсюда получается нелепейший результат и оценка последнего. Голод есть только одно из ощущений и не может быть измеряем с точки зрения других ощущений.

* * *

Ощущение, требующие сесть, лежать, стоять, есть прежде всего ощущение пластическое, вызывающее соответствующие пластические формы, поэтому и стул, и кровать, и стол не есть утилитарные явления, но только пластические, иначе художник их не может ощущать. Так что если говорить о том, что все предметы по своей форме вытекают из ощущения голода (утилитарности), то это неверно; нужно проанализировать их внимательно, чтобы убедиться в этом.

Мы, вообще говоря, не знаем утилитарных предметов, ибо если бы их знали, то, очевидно, давно их построили бы, и очевидно, что их узнать нам не придётся; может быть, мы их ощущаем только, а так как ощущение и не-образное, и беспредметное, то увидеть в нём предмета нельзя, поэтому попытка представления преодолеть ощущение «знанием» даёт сумму ненужных утилитарных предметов.

Наряду с этим пластические произведения художников им известны, и только потому они их и могут делать. Сделанное ими произведение остаётся для нас навсегда произведением, удовлетворяющим наше ощущение красоты. Художник, следовательно, есть хороший проводник ощущения.

Всякая вещь, вытекающая из социальных условий, – временна, а произведения, исходящие из ощущения Искусства, – безвременны. Если же в произведение включаются социальные элементы, приявшие пластическое ощущение, то в недалёком будущем при малейшем изменении социальных условий они теряют свою силу, выбывают из строя, – остаются только одни пластические ощущения, которые неизменны во всех изменениях жизни социальной.

* * *

Современное Новое Искусство ощущения живописного указало форму новой архитектуре; новый элемент, который был назван Супрематическим, стал элементом архитектурным. Этот элемент никоим образом не вытек из той или другой социальной структуры жизни. Этот феномен Нового Искусства даже не узнаваем ни буржуазной структурой жизни, ни социалистической, большевистской; первые считают, что Новое Искусство есть большевистское, а вторые – что оно буржуазное (см. газету от 2-го апреля 1927 – статья «Kathedrall sozialistische», «Ленинградскую правду» за 1926 год, май месяц).

Социальные условия проистекают от ощущения голода, они могут дать только соответствующие вещи, они не ищут пластических норм, но чисто материальных. Искусства же они создать не могут, как муравьи не могут производить мёд. Поэтому существуют художники, которые, собственно говоря, и творят ценности государства.

Новое Искусство есть яркое доказательство того, что оно есть результат пластического ощущения, в нём нет никаких признаков социального строя, поэтому социалистам и кажется оно ненужным, ибо не видят в нем социальной структуры, не видят в нём ни образов политических, ни агитационных моментов, хотя последнее не исключает возможности, что художник может быть и социалистом, анархистом и т.д.

* * *

В настоящее время Искусство вышло, как я говорил, к самому себе для постройки своего мира, вытекающего из пластического ощущения Искусства. Это устремление привело к тому, что в нем исчезли предметы, исчезли образы окружающих нас явлений и социальных условий.

Таким образом, оно потеряло способность или функцию отображать жизнь; за это каждый из таковых художников жестоко платится от хозяев жизни, которые не могут его никоим образом эксплуатировать для своей выгоды.

Но таковые явления в истории Искусства не являются чем-то новым. Искусство всегда строило свой мир, и в том, что в его мире находили себе квартиру другие идеи, оно невиновно, дупло в дереве вовсе не предназначалось для птичьего гнезда, также созданный храм вовсе не предназначался для жилища религиозной идеи, ибо это прежде всего храм Искусства, который и остаётся до сих пор храмом, как и дупло остаётся дуплом прежде всего, но не гнездом.

Так и сейчас мы стоим перед новым фактом, когда Новое Искусство начинает строить свой пластический мир ощущений – переводит из проекта, начертанного на холсте, к постройке этих отношений в пространстве.

Die Gegenstandslose Welt (Bauhausbucher, 11). Munich, 1927.