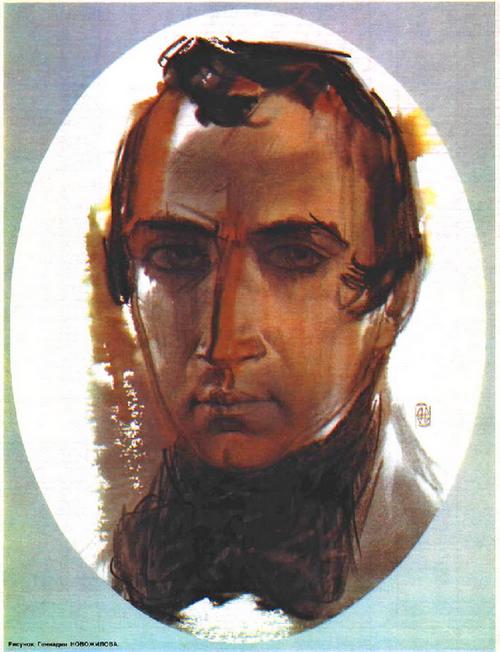

Одоевский

Всеволод Сахаров, «Смена», №23, 1978 год.

Русская литература первой половины прошлого столетия подарила миру столько неповторимых гениев, что гении эти иногда представляются сегодняшнему читателю единственными создателями отечественной словесности, одинокими титанами-атлантами, удерживающими на своих могучих плечах всё стройное собрание классических художественных творений. Между тем наша литература той эпохи являла собой гармоничный художественный организм, в которой многочисленные самобытные таланты находили своё место рядом с признанными гениями и шли с ними к одной цели. Рядом с Пушкиным, Гоголем, Лермонтовым, Тютчевым мы видим поэтов Боратынского, Дельвига, Козлова, Языкова, прозаиков Бестужева-Марлинского, Вельтмана, Даля. Всё это первоклассные русские таланты Их сочинения в наши дни перестают быть библиографической редкостью, они переиздаются большими тиражами и приходят к современному читателю, открывая ему обаятельность старого, но не стареющего в своей строгой чистоте мира оригинальнейших писателей пушкинской поры.

«Библиотека – великолепное кладбище человеческих мыслей... На иной могиле люди приходят в беснование; из других исходит свет, днём для глаза нестерпимый; но сколько забытых могил, сколько истин под спудом...» Эти печальные слова своеобычнейшего русского писателя Владимира Фёдоровича Одоевского (1803-1869) невольно вспоминаются при размышлениях о его собственной литературной и жизненной судьбе, слишком долго пребывавшей в забвении.

В 1834 году молодой Белинский писал об Одоевском: «Этот писатель ещё не оценён у нас по достоинству». В конце жизни сам Одоевский оглянулся на пройденный путь и не без горечи заметил: «Моя история ещё не написана». Увы, несмотря на немалые успехи современных историков литературы, эти слова и по сей день остаются печальной истиной.

Между тем жизнь Владимира Одоевского заставляет нас задуматься о литературной судьбе так называемых «второстепенных» писателей. Очевидно, что без этих даровитых людей наша литература была бы несравненно беднее. Пушкин, постоянно искавший союзников и единомышленников, сознавал это особенно отчётливо. В 1831 году А. И. Кошелев сообщил его отзыв Одоевскому: «Пушкин весьма доволен твоим «Квартетом Бетховена»... Он находил, что ты в этой пьесе доказал истину, весьма для России радостную; а именно, что возникают у вас писатели, которые обещают стать наряду с прочими европейскими, выражающими мысли нашего века».

В свою очередь, Одоевский мыслил русскую литературу как уникальный художественный организм, как галерею живых лиц, «замечательнейших организаций», участвующих в общей культурной работе. «Судьба лучших людей – корень Русского просвещения и литературной славы», – говорил Одоевский. И это верно в отношении его собственной судьбы, его роли в истории отечественной литературы. Самобытная личность Одоевского – одна из наиболее примечательных в галерее русских лиц и деятелей тех лет.

Конечно, эпоха эта была сложна и долга, включала в себя почти полвека русской жизни, и Одоевский мог сказать о себе то же, что говорил он об одном из своих героев: «Три поколения прошли мимо него, и он понимал язык каждого». Но не всегда современники были внимательны к этому писателю, учёному и философу, они проходили иногда мимо его книг и мыслей. Сам Одоевский это очень хорошо видел и следующим образом объяснил: «Обыкновенно думают, что от книг переходят мысли в общество. Так! Но только те, которые нравятся обществу; не нравящиеся обществу мысли падают незамеченными. Большею частию книги (кроме книг гениальных, весьма редко появляющихся) суть лишь термометр идей, уже находящихся в обществе».

Значит ли это, что «несвоевременные», не понравившиеся тогда обществу мысли Одоевского канули в бездонный колодец прошлого, стали историей? Сам писатель думал иначе: «Мысль, которую я посеял сегодня, взойдёт завтра, через год, через тысячу лет». Одоевскому было известно, что в сфере духа ничто не исчезает бесследно. Книги и мысли, как известно, имеют свою судьбу, и потому можно сказать, что они появляются и воспринимаются во время, когда становятся нужны. Именно сейчас стало ясно, что за знаменитыми «Русскими ночами» и другими сочинениями Владимира Одоевского стоит достаточно идей и проблем, отнюдь не ставших историей. Потому Одоевского можно назвать современным писателем.

Сегодня мы обращаемся к В. Ф. Одоевскому не только как к даровитому русскому прозаику первой трети прошлого столетия. Выясняется, что и в сфере точных наук, эстетики, педагогики, музыки, социальной мысли этот удивительный человек начинал задумываться над проблемами, тогда лишь едва намеченными, а сегодня подступившими к нам вплотную. Перечитайте «Русские ночи» Одоевского, и вы обнаружите там целый сонм живых, нестареющих мыслей, услышите любопытнейшую перекличку веков, увидите движение трезвой, цепкой и целеустремлённой мысли, легко и смело отбрасывающей наивный академизм и прорывающейся к подлинному знанию о мире.

Судьба Владимира Одоевского в немалой мере определялась его происхождением, аристократической средой, навязавшей ему множество обязанностей, должностей, занятий и сковавшей жизнь писателя суровыми правилами этикета. Сам Одоевский не роптал: «Моё убеждение: все мы в жизни люди законтрактованные, контракт может быть прескверный, пренелепый, но мы его приняли, родясь, женясь, вступая в службу и т. д., следственно, должны исполнять его, что не мешает стараться о его изменении и о том, чтобы впредь таковых контрактов не было».

Жизненный «контракт» Одоевского был достаточно непрост. Его мать Екатерина Алексеевна, женщина весьма своеобразного ума, была из крепостных, зато отец, князь Фёдор Сергеевич, вёл свою родословную от легендарного варяга Рюрика, призванного на княжество древними славянскими племенами. По знатности своей князья Одоевские стояли во главе российского дворянства, что с неизбежностью влекло за собой чины и придворные должности, орденские ленты, скуку светского салона и рутину канцелярий и департаментов. Служить надо было, ибо древний княжеский род заметно оскудел.

К этой жизни готовили с младенческих лет, но домашнего воспитания было явно недостаточно, и в 1816 году юный Одоевский стал учеником Московского университетского благородного пансиона. Это привилегированное учебное заведение, основанное поэтом М. М. Херасковым, являлось, в сущности, подготовительным факультетом старейшего университета России и отличалось многообразием изучаемых здесь наук и высоким уровнем преподавания. Лекции читались лучшими университетскими преподавателями. Воспитанники имели право выбирать предметы, что и позволило Одоевскому сосредоточить внимание на словесности, русском языке и основных началах философии. В пансионе поощрялись занятия литературой, переводы, диспуты. Воспитанники посещали проходившие в зале пансиона заседания Общества любителей российской словесности. На этих заседаниях историк Погодин и увидал впервые юного Одоевского, «стройненького, тонкого юношу, красивого собою, в узеньком франке темно-вишнёвого цвета», который с сенаторской важностью разводил по местам дам и во время чтений наблюдал за порядком в зале. Здесь, в пансионе, встретились многие будущие деятели русской культуры, и для них это была хорошая школа в начале жизни.

Годы учения в пансионе были для Одоевского порой напряжённой, плодотворной работы, непрерывных учёных и литературных занятий. Именно тогда он впервые начал печататься, в том числе и во «взрослом» журнале «Вестник Европы». Две встречи той поры особо важны для понимания духовной жизни молодого Владимира Одоевского. Первая – это знакомство с мечтательной, возвышающей душу поэзией Василия Жуковского: «В трепете, едва переводя дыхание, мы ловили каждое слово, заставляли повторять целые строфы, целые страницы, и новые ощущения нового мира возникали в юных душах и гордо вносились во мрак тогдашнего классицизма». Это была встреча с новой литературой, с возникшим тогда русским романтизмом. Одновременно юный Одоевский увлёкся философией, учением немецкого мыслителя Ф. В. Шеллинга.

Вторая встреча с русским романтизмом для Одоевского оказалась важнее, и это многое определило в его дальнейшей судьбе. Когда в 1822 году он окончил пансион с золотой медалью, выбор уже был сделан: Одоевский примкнул к лагерю русских романтиков. Но с самого начала он вместе с несколькими друзьями избрал особый путь в литературе русского романтизма. Путь этот вёл к художественному творчеству через теорию, через создание национальной философии. В сфере интересов Одоевского литература на время была заслонена философией, отошла на второй план.

В 1823 году Владимир Одоевский и его друг поэт Дмитрий Веневитинов создают знаменитое Общество любомудрия, объединившее в своих рядах представителей передовой дворянской молодёжи Москвы. Цель общества определена была в его названии – любовь к мудрости, прилежное изучение античных и немецких философов и работа над созданием оригинальной отечественной философии, из которой и должна была возникнуть новая русская литература.

Это было удивительное собрание даровитых русских натур, так много обещавших и немало сделавших! Дмитрий Веневитинов, строгий юноша с профилем Наполеона, блестящий оратор и теоретик, достигший в своих статьях и письмах поистине Чаадаевской глубины и беспощадности суждений и как-то посоветовавший вообще приостановить ход развития тогдашней российской словесности с тем, чтобы «заставить её более думать, нежели производить». Глубокомысленный и замкнутый Иван Киреевский, один из лучших критиков той поры, ценимый Жуковским и Пушкиным. Энциклопедически образованный эстетик и теоретик литературы Владимир Титов. Юный поэт и конногвардеец Алексей Хомяков, чей необыкновенно живой ум и вдохновенное слово прирождённого оратора обратили на себя внимание в собраниях у Рылеева и часто ставили в тупик тогдашних петербургских теоретиков. К кругу любомудров были близки молодые поэты Фёдор Тютчев и Степан Шевырев, историк и собиратель русских древностей Михаил Погодин, способный журналист и издатель Николай Полевой.

Каждое имя тут – заметная веха в истории русской культуры. Не следует забывать, что все эти одарённые люди были молоды, объединены дружбой и сходными мнениями, не страшились препятствий и более всего опасались односторонности, узких путей и бескрылых стремлений. В этом высоком и благородном простодушии – сила и обаяние романтического любомудрия.

Владимир Одоевский был в этом уникальном культурном организме своего рода центром, верховным судьёй и примирителем. Личное обаяние, незаурядный ум и познания, талант прозаика и полемиста привлекли к Одоевскому многих. Достаточно сказать, что среди его друзей был Грибоедов, заметивший в «Вестнике Европы» статьи юного любомудра и пожелавший познакомиться с автором. Александр Одоевский, этот блестящий корнет конной гвардии, декабрист, кузен Владимира, очень много значил в его судьбе. Одоевский писал: «Александр был эпохою в моей жизни». Порывистый и много знающий Вильгельм Кюхельбекер издавал вместе с Одоевским альманах «Мнемозина», сыгравший заметную роль в становлении русского философского романтизма. Друг Пушкина Дельвиг писал Кюхельбекеру об Одоевском: «Познакомь меня, как знаешь и можешь, с твоим товарищем. Литературно я знаю и люблю его. Уговори его и себя что-нибудь прислать в новый альманах «Северные цветы», мною издаваемый». Так началось сближение Одоевского с пушкинским кругом писателей, столь важное для его дальнейшей литературной судьбы.

Любомудры свою центральную дорогу усматривали в просветительстве, в постепенных культурных преобразованиях и тем отличались от деятельных умов декабризма. Тщетно Александр Одоевский и Вильгельм Кюхельбекер пытались приобщить Владимира к своему кругу идей, к деятельности тайного общества – юный философ предпочитал отвлечённые умствования и чистую науку. «Я никуда не езжу и почти никого к себе не пускаю, живу на Пресне в загородном доме, и весь круг физической моей деятельности ограничивается забором домашнего сада. Зато духовная горит и пылает».

Тем не менее после грозы 14 декабря расколовшей русское общество и начавшей принципиально новую культурную эпоху, Владимир Одоевский был среди смельчаков, помогавших заключённым и ссыльным декабристам. Он хлопотал за своего кузена Александра и способствовал его переводу из Сибири на Кавказ, поддерживал в ссылке Вильгельма Кюхельбекера. Самому Одоевскому одно время угрожал арест, ибо известны были его тесные связи со многими участниками восстания.

Иные времена наступили для самого Одоевского и его друзей. Прежнее простодушие было уже невозможно в новых суровых условиях, и любомудры как-то сразу повзрослели и обратились к практической деятельности. Пришло своего рода «трезвение» романтической мысли – неизбежное следствие крушения юношеских иллюзий. Время фантазии прошло; дорого заплатили мы ей за нашу к ней доверенность», – вспоминал Одоевский об этой поре разброда в стане любомудров.

После поражения декабристов многие духовные ценности мыслящего дворянства подверглись последовательному переосмыслению, начались мучительные поиски новой дороги и реального дела. И Одоевский принимает несколько важных решений, существенно изменивших его жизнь. Как бы подводя черту под романтической эпохой первых радостей, он распускает Общество любомудрия и собственноручно сжигает в камине его архив. Далее последовали поступление на государственную службу, женитьба и переезд из либеральной Москвы в служилый Петербург. Вдохновенный юноша-философ вдруг преобразился в исполнительного чиновника, занимающегося на досуге сочинительством.

И всё же именно 30-е годы – пора расцвета литературного таланта Владимира Одоевского. Творческая мысль молодого писателя, преодолевая препятствия, обрела собственную дорогу. За полтора десятилетия (с 1830 по 1844 год) были опубликованы основные его произведения. Но всё это время Одоевский испытывает мучительные сомнения в действенности литературной профессии; слишком узок круг русской читающей публики, слишком слаб голос писателя, говорящего о вечных истинах: «...Есть нечто почтенное в наших литературных занятиях. Они требуют какого-то особенного героизма, ибо у нас можно просидеть несколько лет над книгою и напечатать её в полной уверенности, что её прочтут человек десять, из которых поймут только трое».

Собственную деятельность на поприще литературы Владимир Одоевский рассматривал именно как подготовительную, как приближение к будущей демократической культуре. В одной статье он писал: «Нет ни одной литературы интереснее русской. Она любопытна как приготовление к какой-то русской, до сих пор нам непонятной литературе, – непонятной тем более, что Россия юна, свежа, когда всё вокруг её устарело и одряхло». Причём Одоевскому ясно, что работа в литературной сфере взаимосвязана с параллельно идущей деятельностью в науке, промышленности и т. д., и потому русский писатель, считал он, никак не может быть только писателем-профессионалом: «В одной руке шпага, под другой – соха, за плечами портфель с гербовою бумагою, под мышкою книга – вот вам русский литератор».

Свою жизнь Одоевский с полным правом именовал чернорабочей. В Петербурге писателя ожидали в высшей степени непоэтические занятия: ему пришлось, например, наблюдать за изготовлением сомовьего клея и проверять действие усовершенствованные кухонных очагов. «Я теперь почти уже не литератор, а химик и механик», – жаловался Одоевский Шевыреву. И всё же литературных занятий не оставил. Причём Одоевский способствовал развитию литературы не только как писатель, но и как юрист: он был одним из авторов цензурного устава 1828 года, влияние которого на развитие отечественной словесности, стеснённой прежним «чугунным» уставом, было более благотворно. Перу Одоевского принадлежат и первые законы об авторском праве. И это далеко не полный перечень его занятий, он обладал поистине уникальными познаниями и огромной работоспособностью.

Над этим энциклопедизмом и многоликостью иногда посмеивались люди деловые, практические, но Одоевский спокойно шёл своим уединённым путём. «Это движение по разным путям, невозможное для тела, весьма возможно для духа», – пояснял он и указывал на гигантов Возрождения и в особенности на всеобъемлющий гений нашего Ломоносова: «Этот человек – мой идеал; он тип славянского всеобъемлющего духа, которому, может быть, суждено внести гармонию, потерявшуюся в западном учёном мире. Этот человек знал всё, что знали в его веке: об истории, грамматике, химии, физике, металлургии, навигации, живописи, и пр,. и пр., и в каждой сделал своё открытие, может, именно потому, что всё обнимал своим духом».

В Петербурге вокруг Одоевского снова начали собираться любомудры, и вскоре в Третье отделение поступил очередной донос на молодых философов: «Образ мыслей их, речи и суждения отзываются самым явным карбонаризмом. Собираются они у князя Владимира Одоевского, который слывёт между ними философом». Но любомудры были уже не те, и разговоры в их кружке велись теперь не о возвышенном философствовании, а о службе, издании журнала «Московский вестник», где и Пушкин принимал участие. Эти радикальные перемены в мировоззрении любомудров описаны Одоевским в повести «Новый год», являющейся ценным документом для истории русского общественного сознания тех лет.

Новые времена требовали иных воззрений и связей. В Петербурге Одоевский оказался в центре культурной жизни. В эту пору начинается его дружба с Жуковским, Вяземским, Крыловым, Пушкиным. Писатель становится непременным участником «суббот» Жуковского, встречается с собратьями по литературному цеху у Дельвига и в оппозиционном салоне близкой к декабристам графини Лаваль. Этому оживлённому творческому общению в немалой мере способствовало достаточно заметное положение Одоевского в светском обществе и при дворе. Светские приличия требовали от Одоевского соответствующего его титулу и положению образа жизни. Но, что гораздо важнее, этого же требовала и жена Одоевского княгиня Ольга Степановна, урождённая Ланская, женщина властная и честолюбивая. Княгиня желала царить в собственном великосветском салоне, а Одоевский жаждал постоянно видеться с друзьями–музыкантами и литераторами. Так родился знаменитый литературный салон, где вся русская литература, по меткому слову Шевырева, очутилась на диване у Одоевского.

В доме Одоевского в разные времена собирался цвет российской словесности. Михаил Погодин вспоминает: «Здесь сходились весёлый Пушкин и отец Иакинф с китайскими, сузившимися глазками, толстый путешественник, тяжёлый немец-барон Шиллинг, возвратившийся из Сибири, и живая, миловидная графиня Растопчина. Глинка и профессор химии Гесс, Лермонтов и неуклюжий, но многознающий археолог Сахаров. Крылов, Жуковский и Вяземский были постоянными посетителями. Здесь впервые явился на сцену большого света и Гоголь. Добавим, что гостеприимством и дружеской помощью Одоевского пользовались Кольцов, Достоевский, Белинский, поэт и критик Аполлон Григорьев. В позднейшие времена у Одоевского бывали Тютчев, Фет, Григорович, Гончаров, Иван Тургенев, славянофилы и западники. Здесь играл знаменитый венгерский пианист и композитор Ференц Лист. Лев Толстой, работая над «Войной и миром», бывал у Одоевского постоянно и пользовался его советами и воспоминаниями жены и великосветских знакомых. И всех этих разно думающих людей умело объединял и примирял спокойный и благожелательный хозяин салона.

Салон Одоевского просуществовал до самой смерти хозяина. Люди здесь менялись, менялся и сам писатель. В 40-е годы среди книжных завалов и папок с рукописями и нотами хозяин дома казался рассеянным чудаком и уединённым мечтателем, удалившимся от деятельной жизни. Светские приятели подшучивали над странностями автора «Русских ночей», но писатели знали Одоевского как доброжелательного ценителя с безукоризненным вкусом, и потому молодой Достоевский принёс ему рукопись «Бедных людей»; Тургенев читал ему «Накануне», бедствующий Аполлон Григорьев показывал ему критические статьи. Музыканты ценили в Одоевском дар отличного пианиста и критика, Глинка пользовался его советами во время работы над «Иваном Сусаниным», композиторы Даргомыжский и Серов были ему благодарны за поддержку и оценку их опер. Французу Гектору Берлиозу Одоевский открыл мир русской национальной музыки, и он же научил русскую публику ценить непривычное дарование немецкого композитора Рихарда Вагнера. Одоевский был не только живой энциклопедией, но и живой консерваторией, и имя его навсегда останется в истории отечественной музыки. Именно талант музыкального критика позволил писателю создать знаменитые повести о великих композиторах Бахе и Бетховене.

Литературные занятия в сфере интересов Владимира Одоевского играли особую роль: именно здесь его заветные мысли обретали плоть, сливались с героями, становились живыми и зримыми. Напряжённые поиски собственной манеры в прозе очень быстро приводят Одоевского от юношеского увлечения дидактикой и аллегорией к подлинно художественному повествованию, к творческой зрелости и своеобычности, сразу отмеченной Пушкиным. В начале 30-х годов писатель находит свою дорогу в литературе, и, как показал его «Последний квартет Бетховена» (1830), это была дорога к главной книге – к «Русским ночам» (1844).

Но, как всегда, мысль у Одоевского разветвляется, проникает в разные сферы, осваивает неожиданные, новые для того времени темы. Темы эти рождают группы произведений, и потому Одоевского по праву считают мастером цикла повестей, где каждое произведение оттеняет и объясняет другие вещи и, в свою очередь, обретает новый смысл. Первым таким циклом были «Пёстрые сказки» (1833).

Эта книга Одоевского неоднородна, ибо вместе со сказочными аллегориями в неё включены два произведения, которые никак не могут быть причислены к сказкам. Это «Сказка о том, по какому случаю коллежскому советнику Ивану Богдановичу Отношенью не удалося в светлое воскресенье поздравить своих начальников с праздником» и «Сказка о мёртвом теле, неизвестно кому принадлежащем». Вопреки названиям это не сказки, не аллегории, а повести, в которых реальнейший русский быт выявлен и осуждён с помощью шутливой, комической фантастики. Одоевский здесь обратился к изображению чиновничьей жизни и показал весь её канцелярский идиотизм, механичность и пустоту, саркастически именуемые им «безмятежным счастием».

Очевидно, что это сатира, и сатира социальная. Давно замечено и то, что эти повести Владимира Одоевского как бы предваряют в нашей прозе «Петербургские повести» Гоголя, и в особенности «Нос». Замечательный русский критик Аполлон Григорьев писал: «Ещё до Гоголя глубокомысленный и уединённо замкнутый Одоевский поражался явлениями миражной жизни – и иногда, как в «Насмешке мертвеца», – относился к ним с истинным поэтическим пафосом». И сам Одоевский с полным правом считал себя причастным к русской сатире, идущей от Кантемира к Гоголю, и говорил, что сатира – это «выражение нашего суда над самими собою, часто грустное, исполненное негодования, большею частию ироническое». Суда сатирика не избежало и высшее общество, чьи бездуховность, жестокость и эгоизм бичуются Одоевским в «Бале», «Бригадире», «Насмешке мертвеца», «Княжне Мими».

Владимир Одоевский был романтиком, но он творил в молодой, стремительно развивавшейся литературе, рядом с такими мастерами реалистического письма, как Пушкин и Гоголь. Сама эпоха требовала художественного освоения непрерывно изменявшейся российской действительности, и потому Одоевский создаёт высокие образцы реалистического повествования.

Своими литературными успехами Одоевский в немалой мере был обязан постоянному творческому общению с Пушкиным, заметившим молодого писателя ещё в пору издания журнала «Московский вестник». И затем привлёкшим его к сотрудничеству в «Современнике». Советы Пушкина, пример его собственной прозы, и прежде всего «Повестей Белкина», «Капитанской дочки» и «Арапа Петра Великого», помогли Одоевскому найти свою манеру повествования. «Форма – дело второстепенное; она изменилась у меня по упрёку Пушкина о том, что в моих прежних произведениях слишком видна моя личность; я стараюсь быть более пластическим – вот и всё», – писал Одоевский в 1844 году, отвечая своим критикам.

С классической русской прозой пушкинской школы мы встречаемся и в главной книге Владимира Одоевского – «Русских ночах». Судьба этой книги была особенно трудной: при своём появлении «Русские ночи» были встречены недоумёнными рецензиями. Критика 40-х годов, обнаружив в этой «странной» (Белинский) книге весьма серьёзный, доказательный и нелицеприятный спор со многими своими любимыми идеями, единодушно признала её несовременной и несвоевременной. Лишь из Сибири прозвучал одобряющий голос старого друга Вильгельма Кюхельбекера: «Книга Одоевского «Русские ночи» – одна из умнейших книг на русском языке... Сколько поднимает он вопросов? Конечно, ни один почти не разрешён, но спасибо и за то, что они подняты – и в русской книге!» И затем для «Русских ночей» настала пора забвения.

Между тем «Русские ночи» – своеобразный памятник тому времени, ценнейший документ, последнее слово, сказанное целой эпохой русской жизни о самой себе. Без этой книги неполным будет наше представление о времени, когда возникали, оформлялись многие жизненно важные для развития нашей культуры мысли и проблемы. «Эта эпоха имела своё значение; кипели тысячи вопросов, сомнений, догадок – которые снова, но с большею определённостию возбудились в настоящее время; вопросы чисто философские, экономические, житейские, народные, ныне нас занимающие, занимали людей и тогда, и много, много выговоренного ныне, и прямо, и вкривь, и вкось, даже недавний славянофилизм – всё это уже шевелилось в ту эпоху, как развивающийся зародыш», –писал позднее Одоевский о 20-30-х годах прошлого века.

Глубина философской мысли Одоевского отнюдь не превращает «Русские ночи» в скучную учёную книгу. Пластичной, чёткой, скупой на словесные украшения и фигуры прозой написаны повести, составившие основу книги и воплотившие в «историко-символических лицах» своих персонажей мысли автора о судьбах людей и цивилизаций.

В основе «Русских ночей» – мысль о неполноте современной Одоевскому жизни и о необходимости её постоянного совершенствования, гармонизации. Писатель делает героями повестей самых разных людей – от Баха и Бетховена до несчастного импровизатора Киприяно. И у всех персонажей одна черта: неполнота жизни, дисгармоничность развития. На нескольких страницах Одоевский сумел показать трагедию Бетховена, не могущего более выражать свои колоссальные замыслы на языхе музыки. «Себастиян Бах» – печальное повествование о трудной судьбе гения, знавшего только одно высокое искусство и постепенно превратившегося в «церковный орган, возведённый на степень человека».

Повести «Русских ночей» о замечательных музыкантах и художниках и сегодня поражают глубиной проникновения в духовный мир этих изнемогающих в борении с собственным гением людей. Тут Одоевскому пригодились и знания и талант музыковеда, и немалый опыт сочинения и исполнения музыки, и постоянный интерес к тайнам человеческой души. В его черновиках сохранилась любопытная запись: «Была минута, когда Шекспир был Макбетом, Гёте – Мефистстофелем, Пушкин – Пугачёвым, Гоголь – Тарасом Бульбою; из этого не следует, что они такими и остались; но чтобы сделать живыми своих героев, поэты должны были отыскивать их чувства, их мысли, даже их движения, их поступки в самих себе». И этот дар понимания, проникновения в сложнейший характер, духовное родство со своими героями позволили Одоевскому создать своего рода «биографии талантов» (Белинский), интереснейшие портреты мятущихся, ищущих художников.

Для понимания мира идей главной книги Одоевского чрезвычайно важно одно знаменательное событие его жизни. Накануне выхода «Русских ночей» Одоевский отправился в Германию и посетил там человека, о котором так много писал в своей книге. В июле 1842 года Одоевский встретился в Берлине со знаменитым немецким философом Фридрихом Шеллингом. Разговор был долог, собеседники встречались дважды, и Одоевский тщательно записал эту беседу. Центральная фраза беседы была высказана Шеллингом неожиданно. «Чудное дело ваша Россия, – говорил он, – нельзя определить, на что она назначена и куда идёт она, но она к чему-то важному назначена». Эта мысль немецкого философа совпала с центральной идеей уже написанного к тому времени эпилога «Русских ночей», где говорилось, что будущее Европы связано с развитием России. Шеллинг поддержал эту идею, и для Одоевского чрезвычайно важна была эта поддержка.

Вместе с тем встреча Одоевского с Шеллингом была прощанием со многими идеями романтической молодости, точно так же, как «Русские ночи» были расставанием с эпохой шеллингианского любомудрия. Одоевский очень хорошо видел, что учение Шеллинга теряло своё влияние: молодёжь тяготела к последователям Гегеля. В немецком обществе стремительно рождались новые силы и идеи, влиявшие и на развитие русского общественного сознания. Видно было, что гегельянство неотвратимо вело к материализму. Одоевский не был сторонником Гегеля, но он понял силу этих идей. Возвращаясь после встречи с Шеллингом в Россию, он вёз с собою брошюру молодого Фридриха Энгельса «Шеллинг и откровение» – блестящий памфлет, направленный против реакционного учения позднего Шеллинга. В 1843 году сокращённый перевод брошюры, сделанный писателем В. Боткиным, появился в редактируемом Одоевским журнале «Отечественные записки».

Собрание сочинений 1844 года, первый том которого составили «Русские ночи», стало вершиной писательского пути В. Ф. Одоевского. Вокруг рождалась новая литература, и молодые литераторы 40-х годов начинали смотреть на Одоевского как на писателя пушкинской эпохи, пережившего своё время. Писательская судьба Одоевского действительно была связана с пушкинской эпохой, и об этом очень хорошо сказал в 1845 году Кюхельбекер в письме к автору «Русских ночей»: «Ты, напротив, наш: тебе и Грибоедов, и Пушкин, и я завещали всё наше лучшее; ты перед потомством и отечеством представитель нашего времени, нашего бескорыстного стремления к художественной красоте и к истине безусловной. Будь счастливее нас». И Одоевский всю жизнь оставался верным идеалам пушкинской эпохи, что неизменно вызывало уважение людей самых разных поколений и взглядов. Он был признанным литературным авторитетом, а собрание сочинений 1844 года ещё раз подтвердило, что Владимир Одоевский – один из лучших русских прозаиков.

Именно поэтому уход Одоевского из литературы, происшедший вскоре после появления собрания его сочинений, многими был воспринят как неожиданный и ничем не оправданный. Между тем к этому решению Одоевский пришёл после многолетних размышлений над судьбой писателя в России. О 40-50-х годах он говорил: «Время это вовсе не литературно, а более ростбифно». В начале 60-х годов в письме композитору В. Кашпиреву Одоевский заметил: «В России ещё нет ни отдельного пространства, ни отдельного времени для искусств». Конкретное дело, практические начинания становятся для Одоевского центральной задачей. И потому он упорно именовал себя не литератором, а химиком и механиком.

Столь резкий поворот в жизни писателя привёл его к ещё большему сближению с Белинским, многие статьи которого смогли преодолеть цензурные заслоны лишь с помощью соредактора «Отечественных записок» Одоевского, использовавшего свои связи и влияние. Назревал решительный разрыв Одоевского со славянофилами, среди которых было много его старых друзей, и прежде всего Иван Киреевский и Хомяков. «Одоевский совершенно рехнулся, с ним просто говорить нельзя, готовит исповедь своих убеждений, разумеется, против нас, и напечатает её в сборнике Белинского», – свидетельствовал славянофил А. Н. Попов. Чрезвычайно интересна переписка Одоевского с Хомяковым, где писатель упрекал славянофилов в хронической лени и «лежебокстве» (злое словечко, сказанное об Иване Киреевском другом Одоевского Соболевским). В бумагах Одоевского сохранилась блестящая сравнительная характеристика западников и славянофилов: «Беспокойные петербургские деятели находятся в таком же отношении к квиетизму, проповедуемому славянофилами, – как положение путешественника, измученного и усталого от дороги, к положению человека, который может отдыхать сколько ему угодно – сидя в тюрьме». Интересно, что раньше те же упрёки были высказаны Одоевским по поводу пессимистического письма Чаадаева, с которым писатель вступил в спор в эпилоге «Русских ночей».

В 1846 году в знаменитом Петербургском сборнике» Некрасова появилась повесть Одоевского «Мартингал», его последнее заметное литературное выступление. В этом же году писатель становится директором Румянцевского музея (на его основе создана Государственная библиотека имени В. И. Ленина) и заместителем директора императорской Публичной библиотеки (ныне Государственная публичная библиотека имени М К Салтыкова-Щедрина). Так чётко обозначилась граница между литературной деятельностью и службой. Одоевский много сделал для расширения и улучшения работы этих крупнейших отечественных книгохранилищ. После его смерти сюда поступили его обширный и по сей день недостаточно изученный и разобранный архив и собрание редких книг, рукописей и старинных нот.

Верный своей идее практического служения отечественной культуре. Одоевский все силы отдавал теперь работе на новом поприще Конечно, ежедневная канцелярщина вечная забота о средствах для музея и библиотеки были изматывающим трудом. Свои страдания благонамеренного чиновника Одоевский описал в незавершённой мистерии «Сегелиель. Дон Кихот XIXстолетия. Сказка для старых детей», где глубокий ум честного чиновника теряется в лабиринте мышиных ходов канцелярской сметки и мелких обманов.

Внешняя жизнь Одоевского казалась скудной и монотонной. В ней не происходило ничего яркого, бросающегося в глаза стороннему наблюдателю. Затянутый в вицмундир чиновник аккуратно являлся на службу, исполнял свои обязанности. Столь же аккуратно отпускались Одоевскому анненские и владимирские кресты, чины и придворные звания. Он стал камергером, а затем и гофмейстером двора, действительным статским советником (от чина тайного советника писатель отказался, удивив этим сановных бюрократов). Это была обычная карьера светского человека, немногим отличавшаяся от карьеры князя Петра Вяземского, Фёдора Тютчева и других друзей Одоевского.

Между тем внутренняя, духовная биография Одоевского 40-60-х годов поразительно ярка и богата «Русские ночи» потрясли многих читателей уникальностью познаний. Углубляясь в малоисследованные области науки и искусства. Одоевский непрерывно расширял круг своих искании и интересов. Уроки химии у академика Гесса, опыты с электричеством, идея управляемого аэростата – всё это серьёзно занимало его.

Насколько далеко смотрел Одоевский, свидетельствует его незавершённый научно-фантастический роман «4338 год», где люди будущего не только освоили Луну и летают на управляемых электрических аэростатах, но и проезжают под землёй и морями в электровозах, выращивают урожай при свете искусственного электрического солнца и т. д.

Мысли о будущем соединялись у Одоевского с размышлениями о настоящем, о судьбе русской науки, о распространении знаний в народной среде.

Велик вклад Одоевского в новое тогда дело популяризации науки для народа: он написал несколько учебников и издавал сборники для крестьян «Сельское чтение», вышедшие несколькими изданиями и содержавшие сведения из разных областей знания Одоевский был одним из организаторов Общества посещения бедных, занимавшегося устройством детских приютов, школ и больниц. С работой общества связано было его увлечение педагогикой и детской литературой. Одоевскому и его соратникам удалось помочь многим сотням униженных и оскорблённых. И всё же он понимал всю ограниченность своей филантропической деятельности, ибо, по его словам, «крепостная барщина лежала как чурбан между самыми благими намерениями и действительностью».

Социальная дисгармония русской жизни заставляла Одоевского задумываться о ближайшем будущем, которое угрожало России великими потрясениями. Крымская катастрофа 1855 года вызвала гнев писателя: «Ложь, многословие и взятки – вот те три пиявицы, которые сосут Россию; взятки и воровство покрываются этой ложью, а ложь многословием». Одоевский отлично разбирался в технике и знал, что избежать взрыва паровой машины можно, открыв предохранительный клапан. Такой клапан писатель стремился отыскать в разладившейся машине русского общества. Он взвесил все возможности и сделал единственный вывод: единственным спасением от общественных потрясений для России является освобождение крестьян.

И потому в 50-60-е годы Владимир Одоевский становится активнейшим сторонником освобождения крестьян и других либеральных реформ, что, естественно, вызвало ярость в лагере крепостников, не ожидавших такого свободомыслия от князя Рюрикова рода. Тем не менее Одоевский принял участие в разработке проектов крестьянской и судебной реформ и не раз открыто выступал против реакционеров со статьями и блестящими памфлетами. Когда крепостное право было отменено, писатель приветствовал освобождение крестьян и с тех пор каждый год отмечал день 19 февраля как национальный праздник: «Этим днём заканчивается древняя история России и начинается новая».

В 1862 году Одоевский был назначен сенатором и переехал в Москву. Поселился он в доме князя Волконского на Смоленском бульваре, где разместил свою библиотеку и музыкальные инструменты. Вскоре здесь начались привычные литературно-музыкальные собрания, и салон Одоевского как бы обрёл вторую жизнь в более радушной, душевной и нечиновной атмосфере московского гостеприимства. Одоевский по-прежнему интересовался старинной русской музыкой и иконописью, и потому в его собраниях рядом с графом Львом Толстым оказывался вдруг бородатый раскольник, знаток северных икон и древнего пения «по крюкам». Продолжались и занятия в библиотеке Посетитель салона Одоевского свидетельствовал: «В большой библиотеке его, с редкими сочинениями, едва ли был один том без его отметки карандашом».

Однако многолетние труды не принесли Одоевскому богатства, и жизнь его была настолько скромна, что британский посол лорд Непир поразился скудости существования русского князя и воскликнул: «Не таким бы он был у нас в Лондоне». Но Одоевский никогда не стремился к материальному благополучию. Зато бодрость и сила духа, ясность мысли были им сохранены до конца. Князь Голицын, видевший писателя в последние годы его жизни, вспоминал: «Одоевский был небольшого роста, худощавый, с очень тонкими чертами лица, чрезвычайно подвижный и весёлый». Столь же подвижны, энергичны были и его статьи тех лет, и в особенности знаменитая статья «Недовольно», порицавшая пессимизм и звавшая русских деятелей к активной работе.

Статьи по педагогике, написанные им детские книжки, участие в основании Русского музыкального общества и Московской консерватории, деятельная дружба с А. Островским, А. Серовым и П. Чайковским, статьи и брошюры о музыке, заседания Общества любителей российской словесности и московского артистического кружка, слушание дел в сенате, беседы с композиторами Рихардом Вагнером и Гектором Берлиозом, изучение русских древностей в хранилищах подмосковных монастырей и сотни иных дел – вот чем были наполнены последние десятилетия жизни Владимира Фёдоровича Одоевского. В одном его письме к историку М. Погодину есть очень точная характеристика собственной деятельности: «Во вкусах мы сходны – ты любишь старое, и я люблю старое, только всегда обновляющееся, и следственно, нестареющее».

Одоевского часто называли русским Фаустом, и сам он, соглашаясь с этим, так объяснял своё понимание этого образа: «Говорят, что Гёте в «Фаусте» изобразил страдание человека всезнающего, постигнувшего все силы природы. Но знание природы, которое, сказать мимоходом, никогда не может достигнуть крайних пределов, никогда не производит чувства страдания; грусть лишь о том, что пределы не достигнуты». И его собственная жизнь учёного и писателя – интереснейший пример вечного стремления самобытного ума к знанию. Исследования и публикации последних лет постепенно извлекают из забвения мысли и творения Владимира Одоевского, талантливого писателя и философа, выдающегося деятеля отечественной культуры.