Страна Утопия

Источник: журнал «Знание – сила», №9, 1989 год. Автор: В. Чаликова, кандидат философских наук. Полное название статьи: «Страна Утопия. Где она сегодня на карте реальности?»

Известно, что одно из двух предполагаемых первичных значений слова «утопия» – «блаженное место». И впрямь, такого совершенного, полного блаженства, как в вымышленных странах-утопиях, исторически известная нам жизнь не знает. Но ведь верно и другое: на этих же утопических просторах воображение утопистов создавало и самый адский ад – «абсолютистски полицейское, железно-тоталитарное государство», которое по тупости и зверству «превышает все те жесточайшие режимы, которые мы знаем в истории». Так пишет крупнейший советский исследователь творчества Платона А. Ф. Лосев о его «Законах», утопии, формально, по крайней мере, позитивной. (Правда, Лосев сомневается в сознательной позитивности «Законов», указывая на необычное для Платона в таком контексте слово «трагедия»: «Платон... уже и сам прекрасно понимал всю трагичность своей кровавой утопии...»)

Что же тогда говорить об утопическом Зазеркалье, изнанке той же страны Утопии, – негативных утопиях, дистопиях, антиутопиях? В этих парадоксальных пределах беспредельного блаженства и беспредельного страдания на протяжении тысячелетий движутся, сплетаясь в различные конфигурации, надежды человека на будущее и ужас перед ним.

В сегодняшнем русском печатном слове грозный счёт утопии предъявлен откровенно и многократно. Пожалуй, нет ни одной значительной статьи, в которой предаваемое гласности зло не было бы как-то соотнесено с утопизмом. «Реквием по утопии» – знаменательно названа одна из ревизий на платоновский «Чевенгур». «Наверное, и не было времён, когда над миром на разные лады не звучало бы с убеждающей страстью фанатизма: «Я гоню вас в рай!»... Но утопия в человеке бессмертна», – горько пишет автор этой рецензии В. Малухин.

Убеждению, что утопия есть только лозунг, сопровождающий политический террор, противостоит определение утопии, сформулированное в научной литературе, согласно которому это мечта о совершенстве мира, способная обеспечить «проверку и отбор наиболее функциональных моделей общественного развития». Спорить с этим определением не приходится, но не поспоришь и с тем, что специальная литература и общественные представления – далеко не одно и то же.

Наши отцы и деды не поверили бы, что утопия может вызывать столь сильные эмоции. В энциклопедии начала века читаем: «Для молодой пылкой фантазии утопия – клад, но и для зрелого человека она имеет хорошие стороны: она отрывает его от житейской прозы...» и т. д.

Приблизительно такое добродушие снисходительное отношение к старой утопии было и в нашем детстве: вкупе с белыми фартучками женских школ и нарядными мундирами нахимовцев она входила в комплекс солидной «дореволюционности», которому бессознательно был привержен поздний сталинизм. Известная по именам Фурье и Сен-Симона (которых никто не читал), утопия в качестве «одного из трёх источников» и даже «составных частей» марксизма была легализована в общественном сознании как нечто неподвижное и не нуждающееся в экспериментальной проверке.

Карта острова Утопия. Гравюра на дереве Амброзиуса Гольбейна из базельского издания «Утопии» 1518 года.

После 1956 года широко распространилось мнение, что единственной и окончательной проверкой утопии была революция, перешедшая в сталинизм. Убеждение это укреплялось по мере того, как мы всё больше и больше читали (выделяя слово, я пытаюсь указать, что тогда это было не занятие, а образ жизни – странный и небезопасный). Входили в ум и сердце афористичные разоблачения утопии: путь к идеалу всегда ведёт через колючую проволоку (К. Поппер); самое страшное в утопиях то, что они сбываются (Н. Бердяев). Сбываются либо в виде «перевёртыша», оборачиваясь адом, либо в прямой форме, но обнаруживая такую тошнотворную скуку рая, что порождают антиутопию – мечту о возвращении на грешную землю. Запретная тогда социальная фантастика – Замятин, Булгаков, Платонов, Хаксли, Оруэлл – была проглочена нами в судороге становления этого нового духовного максимализма: утопия должна быть уничтожена как класс, как категория мышления!

Зато были совершенно не известны работы крупнейшего современною утопиолога Эрнеста Блоха. В его «Энциклопедии утопии» она описана как «презумпция надежды», то есть категория психологическая, даже физиологическая, состояние предчувствия гармонии, близкое тому, которое обеспечивает восприятие музыкалькою ассонанса. Стало быть, человек в той же мере «хомо утопикус», как и «хомо фабер» (человек делающий) или «хомо люденс» (человек играющий), и, объективно говоря, опасен в этой своей ипостаси не более, чем в других.

Но нам не до объективности. Мы были в слишком серьёзном возбуждении тогда, чтобы отметить, например, что если Евгений Замятин двигался от утопии к антиутопии, то ведь Олдос Хаксли двигался в обратном направлении и, высмеяв в тридцатых годах «дивный новый мир», в пятидесятых и шестидесятых без всякой иронии воспел новые идеальные миры в своих романах («Остров» и «Врата восприятия»). Более того, мы умудрялись не заметить, что Джордж Оруэлл не просто описывает мир, превратившийся к 1984 году в сплошной концлагерь, но доказывает – в ключевой идейной главе романа, – что это могло случиться только после того, «как утопия была дискредитирована».

Мы не обратили внимание на то, что в течение четверти века утопия, эта вроде бы «спутница тоталитаризма», была изгнана из литературы соцреализма, как и другие жанры фантастики. Не переиздавались (или переиздавались редко) В. Левшин, В. Кюхельбекер, В. Одоевский, А. Богданов, А. Грин, даже «Мисс Менд» печатавшейся М. Шагинян (а я ведь не упоминаю «реакционных» – Щербатов, или «запрещённых» – Чаянов, русских авторов). Печальные позывные Аэлиты в одиноком мироздании оказались реализовавшейся метафорой: повесть удачливого А. Толстого осталась чуть ли не единственной антикварной единицей отечественной фантастики. Совсем недавно, в дни юбилея Ефремова, мы узнали, с какими муками пробивалась к свету его «Туманность Андромеды».

Но всё это было нам ни к чему. Оказывается, и в общественном сознании действуют психологические уловки индивидуального: разозлись – и успокоишься. Расправа с утопией и вправду всех как-то успокоила и упорядочила, задала направление общепринятой интеллигентской ориентации – не на будущее, а на прошлое, не на фантазию, а на память. Нужно ли доказывать и естественность, и плодотворность для нашего общества такой установки? Но с годами ясно обозначилась её ущербность: мы долго и дружно смеялись над лозунгом «Всё впереди!» и вдруг услышали, что смех звучит неприятно и угрожающе и что лозунг «Всё позади!» – такая же бессмыслица и такая же опасность. Смысл этой опасности недавно прекрасно сформулировал литературовед Эпштейн: «…под знаком перевернувшейся системы ценностей пойдём – уже от имени прошлого – в наступление на будущее, зарывая в почву традиции бесценный талант воображения».

Не всем дано успокаиваться расправой, и ещё в пору дружного антиутопизма пришло на ум: разве только идея социальной гармонии «противоречит действительности»? Разве идея науки – идея рациональности и закономерности – не противоречит наблюдаемой нами стихийности природы? Разве идея религии – возможность вечной жизни – не противоречит тлену кладбищ?

Об этом противоречии знал Платон, называвший, например, движение «философской выдумкой», «мифом» (а слово «миф», как указывают античники, в индоевропейских языках синонимично «мечте», «желанному будущему», то есть «утопии»). Знали о нём и немецкие романтики, отвечавшие на упрёки в утопизме: «Каждая наука имеет своего Бога, который одновременно является её целью. Дли механики – это вечный двигатель». Для химии – камень мудрости. Философия ищет первопринцип. Математика – квадратуру круга... Политический деятель – совершенное государство, вечный мир»… Речь идёт об идеалах, которые недостижимы и потому обманчивы, но их можно рассматривать как необходимую целевую проекцию».

Но то, что утопические фантазии были вырваны нами из естественного синхронного ряда и поставлены в искусственный диахронный – в качестве «пережитка» и «наследия» революционных и прогрессистских эпох – объясняется, конечно, не только историческими и психологическими причинами. Чего-то мы просто не знали. Например, что по ходу модернизации число утопий на Западе росло: в XVIII веке их было в два раза больше, чем в XVI и XVII веках вместе, в XIX – ещё больше, а XX век справедливо можно назвать панутопическим. Чего-то не знал тогда никто – в шестидесятых годах ещё не была известна функциональная дифференциация полушарий мозга, но структуралистская гипотеза о принципиальной разнородности мышления, совмещающего логические структуры с мифическими, уже была выдвинута. Почти универсальным для нас было убеждение, что есть времена и страны, свободные от утопии, например «трезвый Рим». Но историкам известно, что по приказанию Августа было уничтожено несколько тысяч «пророческих книг», содержавших и низовые мессианские утопии, и мифологему «золотого века», следы которых сохранились в трактатах и в описаниях сатурналий – праздников первобытного равенства. Преемники Августа превратили эти идеалы в идеологию, поражающую своим абсурдом: приход «золотого века» праздновался при каждом новом императоре...

А народная утопия жила сама по себе и в причудливо изменённых формах живёт до сих пор. Сравнение её с литературно-теоретическими утопиями вызывает в памяти слова английского историка А. Мортона: «Поэты, пророки и философы превратили утопию в средство развлечения и поучения, однако раньше этих поэтов, пророков и философов существовал простой народ со своими заблуждениями и развлечениями, воспоминаниями и надеждами...

У народной утопии множество имён, она фигурирует под разными образами. Это и английская страна Кокейн и французская Кокань. Это и Помона и Горная Бразилия, Гора Венеры и Страна Юности. Это и Люберланд и Шларафенланд, Рай Бедняка и Леденцовая гора… вполне земной рай, острое сказочного изобилия, вечной юности, вечного лета, веселья, дружбы и мира».

Такого рода утопию естественно сравнивать со сказкой, да и мнение, что научная фантастика – просто технократическая сказка, довольно широко распространено. В результате литературное поле утопии оказывается очень широким – от математическою трактата о квадратуре круга до проекта совершенного города.

В последние годы внимание к утопии особенно обострилось. Подходящее к третьему тысячелетию человечество как будто ищет в ней ответа на свои скопившиеся и порой безысходные «почему?» и «как?». Крупные университетские центры Запада посвящают утопии сессии, собирают представительные форумы, выявляя разноречивые позиции.

На Колстонском симпозиуме (Бристольский университет, США) вспыхнул острый спор о социальной природе утопии. Многие авторы убеждены, что утопия – это «...выражение надприродного, антиприродного измерения, и в сознание среднего человека она может быть внесена только силой. Без утопии человеческая история была бы менее трагичной.

«Но, – говорят другие, – лишённый трагедии, кем бы был человек? Без мечты Платона о порядке, красоте и гармонии, без мечты Христа о равенстве, братстве и любви история не была бы историей человечества. Без утопии мы станем рабами естественных законов».

В отличие от Колстонского Билефельдский симпозиум (ФРГ) не задавался вопросом, «хороша ли утопия, ибо такой вопрос равнозначен вопросу, «хорошо ли» искусство? Утопия для большинства участников симпозиума – это рационально-художественное освоение того, что уже дано человеку в метаисторических формах мышления – в мифологии, в эсхатологических пророчествах. Этот подход кажется мне наиболее естественным. Будучи способом и формой рационализации существования человека, освобождения его от власти смерти, власти истории, утопия не имеет никакого источника, кроме себя самой, никакого другого начала. Утопия рождается из утопии. Другое дело, что на каждом данном (относительно искусственно выделенном) отрезке истории можно определить её временный источник – социальную идеологию, технологический миф, экологическую этику. Надо, однако, признать, что страх перед утопией – один из самых сильных и творчески продуктивных импульсов современной культуры, определивший влиятельные направления в живописи и кино, повлиявший на характер человеческих отношений в определённых слоях, стыдящихся покоя и согласия, избегающих «голубого и розового». Правда, этот страх пока бессилен перед массовым успехом фильмов и романов со счастливым концом; прекрасные и сильные герои ещё соперничают с «негероями» и «антигероями», и бессмертные романсы всё ещё обещают людям «радости рая». (Интересные наблюдения о романсе как массовой утопии содержатся в статье М. Петровского «Езда в остров любви, или Что есть русский романс»: «Романс – крохотный островок в океане бытия, и у этого островка есть своё точное название: остров Утопия. Чем он ещё может быть… если его любовь автономна и абсолютна, если мир изображён в романсе в категориях желательности и долженствования? Романс – интимная утопия (или утопия интимности) в официализированном мире»).

Прежде чем «хвалить» или «ругать» утопию, надо пытаться определить её специфику в ряду других идеальных конструкций. Мне представляется убедительной схема, составленная американским историком Дж. Дэвисом.

Идеальный мир может быть миром полного и постоянного чувственного удовлетворения, молочных рек, кисельных берегов, винных фонтанов и свободных сексуальных игр (страна Кокейн, Леденцовая гора, Беловодье, утопии «сексуальной революции»).

Это может быть фенелоновское «естественное» идиллическое состояние: без большой борьбы, но и без особой роскоши и прихотей – благополучие, сдержанное эстетикой и моралью.

Это может быть упорядоченное благополучие по Мору: разумная и нравственная жизнь, детально регулируемая разумным и нравственным государством.

Это может быть милленаристская вера в освобождение от зла и греха, в объединении Бога и человеку против Антихриста, в которой важен не столько результат, сколько пафос, одушевление целью.

Это может быть, наконец, проект усовершенствования общества через организацию, не уповающий ни на бога, ни на человеческую природу, но неизбежно рассчитывающий на институты, управление, образование, бюрократию.

Только последний идеал Дэвис считает возможным назвать собственно утопией. От остальных его отделяет степень близости к политике. По логике вещей, идеальное, то есть удовлетворённое и бесконфликтное, общество не нуждается в политике, поскольку цель политики – распределение дефицитных благ и регуляция конфликтов. Утопия, в которой идеальна только организация, а люди и природа несовершенны, нуждается и в распределении, и в контроле. Но политика в утопии – это совершенный механизм, который устанавливается раз и навсегда. Справедливо и утверждение Дэвиса, что «как конструкция, отрицающая другие модели идеального общества, утопия практически не имеет истории. В отношении истории утопия подобна поезду, который изо дня в день ходит по одному маршруту. Разные пассажиры садятся и сходят с него, но путь его неизменен».

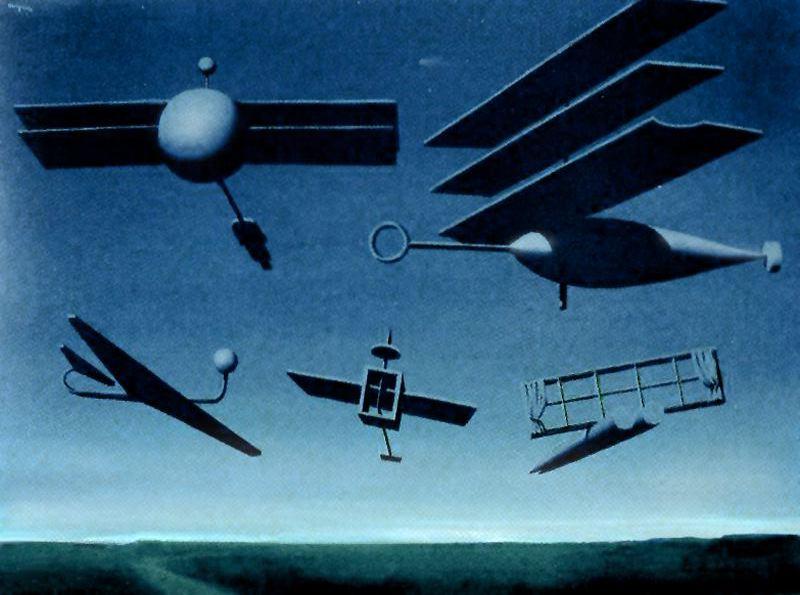

Рене Магритт. Чёрный флаг. 1937 год.

Давайте, однако, вспомним, как возникла первая литературная версия этой конструкции. Обратимся к диалогам Платона. В ходе диалога о справедливости Сократ убеждает слушателей не спорить о справедливости существующих обществ (что бесплодно, поскольку на недостатки общества будут накладываться ошибки спорящих), а вообразить общество, которое всем покажется справедливым, а потом определить, в чём качество этой справедливости. Цель утопии Платона – анализ концепции справедливости, ценность которой не зависит от возможности или невозможности эмпирической справедливости. «Мы не собираемся утверждать, что эти идеалы существуют», – прямо говорит Сократ. Тот же смысл носит завершающий пассаж «Утопии» Мора: «Впрочем, я охотно признаю, что в государстве утопийцев есть очень много такого, чего нашим странам я скорее бы мог пожелать, нежели надеюсь, что это произойдёт».

Значение утопии как осознанной (и потому управляемой) иллюзии подчёркивали немецкие романтики, опиравшиеся на подзабытое нами учение Канта о моральном значении идеи совершенства. «Любой прогресс начинается с иллюзии», – писал Новалис.

Впрочем, у нас есть более близкий защитник социальной фантазии. Я имею в виду Евгения Замятина. Может быть, это шокирует тех, кто только что прочитал его роман «Мы»: разве это не манифест антиутопии? Нет, это органичный, без тени пропаганды, художественный текст. А манифест у Замятина есть – в эссе «Герберт Уэллс», которое он писал одновременно с «Мы». Эта страстная апология социальной фантастики, изданная у нас в первый – и пока в последний – раз шестьдесят семь лет назад, в 1922 году, до сих пор остаётся точной и выразительной характеристикой творчества Уэллса, но значение её шире и глубже. Замятин ухватил суть формирующегося на его глазах литературного жанра, дал ему афористически убедительное, хотя и условное определение, указал на его социальную природу и художественную родословную и безошибочно предсказал судьбу.

«Самые кружевные, самые воздушные готические соборы построены всё-таки из камня; самые чудесные, самые нелепые сказки всякой страны построены всё-таки из земли, деревьев, зверей этой страны... Но представьте себе страну, где единственная плодородная почва – асфальт, и на этой почве густые дебри только фабричных труб и стада зверей только одной породы – автомобили, и никакого другого весеннего благоухания – кроме бензина... Естественно, тут должны были вырасти свои железные, автомобильные лешие, свои механические, химические сказки. Такие городские сказки есть: они рассказаны Гербертом Уэллсом. Это – его фантастические романы».

Замятин последовательно-библиографически комментирует своё определение: «Машина времени» – миф о ковре-самолёте, а морлоки и элои – враждующие индустриальные классы; «Спящий пробуждается», «Война в воздухе» – аэропланно-дредноутная эпопея; «Борьба миров» – миф о лешем (марсианине с механической сиреной); «Освобождённый мир» – городской вариант сказки о разрыв-траве (внутриатомной энергии); «Человек-невидимка» – о химической шапке-невидимке. Подобно большинству современных исследователей утопии, Замятин, как и Уэллс, видит в социальной фантастике не химеру, а сестру жизни, ту немыслимую красавицу младшую сестру, с которой всё случается и у которой всё сбывается.

...Многолетние занятия утопией привели меня к выводу, что её отношения с реальностью не строятся по принципу взаимоисключения или односторонней деформации. То, что принято называть «трезвой действительностью», есть на самом деле компромисс, сплав, коллаж утопии и жизни. Иначе действительность получается уже не трезвой, а безумной.

Поклонники Томаса Мора, приплывшие в XVII веке на новый материк, построили на берегу реки Делавер город точно по чертежу, приложенному отцом утопии к его повествованию о «прекрасной Нигдейе». Позднее поклонники другого знаменитого утописта, Дж. Харрингтона, положили законодательство выдуманной им прекрасной страны Океании в основу Конституции США. И надо признать, что хотя реальный город на Делавере – Филадельфия – далёк от совершенства, жизнь в нём значительно ближе к утопическому идеалу, чем каменный ад тех городов построенных без моровских чертежей, – образ которых запечатлён в гиперболе Чевенгура. Эта великая фантазия Платонова, как и видение Оруэлла, – образ сверхтоталитарного мира, окончательно и бесповоротно изжившего иллюзии, с которых начинается прогресс.

«Трезвая» жизнь, «совсем без утопии», так же невозможна, как и полная реализация утопии. Но попытки исключить из жизни всё утопическое, сделать её ежеминутно контролируемой «практическим рассудком», вполне возможны, и они приводят к тому, к чему приводит всякая тотальность, – к тоталитаризму.

Не случайно правление Сталина отмечено последовательной борьбой со всеми проявлениями утопизма: коммуны, эстетические эксперименты, фантастическая литература; общества эсперантистов, кружки изучения коммунистических учений, процветавшие в двадцатые годы, в тридцатых – сороковых были разогнаны, запрещены, а большинство их участников превращено в лагерную пыль, этот страшный символ «чистого материализма». На Западе есть специальные исследования на эту тему: борьба сталинизма с утопией. У нас же тема только начинает обозначаться и пробивается не без труда. Автору этих строк не раз пришлось сталкиваться с чисто идеологической реакцией на объективный анализ утопии. Мы, мол, привыкли считать утопию одним из синонимов террора, и разве не «свыше нам дана» эта привычка? В том-то и дело, что свыше, очень даже свыше. А если конкретно вникнуть в ситуацию террора, оказывается, что его порождает решительный разрыв с тем утопическим, что бессознательно управляет поведением нормального человека в моральной ситуации. И это видно во всяком честном исследовании, независимо от того, как автор относится к утопии.

В том-то и особенность утопии, что это идея, степень осуществимости которой Современники точно оценить не могут, но которую – при разумной и нравственной ориентации – они не могут оттолкнуть.

Такова главная идея нашего времени – идея вечного мира, парадоксально связанная с прогрессом военной технологии. Всё, что мы знаем из истории и психологии о человеке и человеческом обществе, говорит, что эта идея чистейшая утопия. Всё, что мы знаем о последствиях современной войны, говорит о необходимости отнестись к этой утопии не менее реально – даже более реально, – чем к таким трезвым житейским задачам, как пропитание, строительство жилищ, забота о продолжении рода.